|

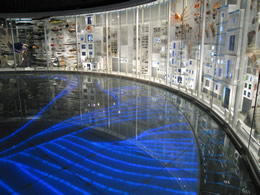

——B3Fの「宇宙を探る/物質を探る」展示では展示パネルをガラス板で構成することで、多重のレイヤー構造を空間につくることに成功しました。

ここでは、ガラスを使った展示演出が多く見られますね。

展示表現の延長ともいえるガラスの使い方が多いのは確かです。

同じくB2F「人類の進化」展示では展示コーナーの意味を暗に表現するため、ガラスパーティションにフィルム写真を貼り付けたり、

「水に戻った四肢動物」コーナーでは浅い角度から見ると曇りガラスに見えるガラスを使用し青色の照明を当てることで、

全体が海中に包まれている演出を施しています。

——昔のようにガラスの形に合わせて標本を納めるというより、標本があるがままの形でまず置かれていてそれをガラスがカバーするというケースも増えています。

標本をあるがままの様子を見てもらう展示方法でもガラスの特性をよく利用しています。

ガラスはそもそも貴重な標本を保護するという役割があり不可欠です。

しかし「あるがままの姿で展示された物にできるだけ近づけて見せる」

——そこにガラス使用の積極的な意味があったと思うのです。

B2F「水に戻った四肢動物」の床下展示は化石を発見時の状況を再現する演出をしています。

つまり大地に露出した化石の真上を人が接近して歩きながら鑑賞するしかけです。

また見せたいところだけみせることもできるのがガラスの良さです。

ガラスケースに収めた実験プロセスの展示B3F「法則を探る」は照度を落とすために正面以外の壁面にフィルムを貼って周辺からの光を減じています。

これは同時に複雑な実験を見せたい方向からだけ見せるという演出でもあります。

——照明も展示の大きな要素ですね。

標本を痛める熱の発生と、球切れの交換という問題が照明にはつきもの。

しかしLEDはそれらの問題解決のためにかなり今回活躍しました。

1F「系統広場」は樹形図と標本を1対1で見せたいという研究者の意図でつくられたものですが、この樹形図はガラス床下のLEDで表現しています。

LEDと床ガラス面の距離は30cm。この距離が、LEDの点光源をうまくボケあしのついた光のドットに切り替えてくれました。

またこの樹形図は学説によって年々変更されますが、ガラス床をとりはずしてLEDのラインを容易に曲げ直せる仕組みにしています。

——展示空間におけるガラスの役割とはどのようなものでしょうか?

もちろん標本の保護という大きな役割があります。しかしそれだけではありません。

ガラス越しに見たときにそこに陳列された物の貴重さを感じ取っているということがあるのです。

宝石展示などがひとつの例です。

仮に技術の発達でショーウィンドウからガラス壁を取り去ることが可能になったとしても、やはりガラスで囲う演出方法は残っていくでしょう。

それは「ガラス越しにみるモノの質感」を求めているからです。

微妙に周辺の景色が反射している面を通してみる展示物は美しいものです。

かつて電気店ではオーディオセットがガラスのショーケースに陳列・販売されていた時代がありました。

やがて剥き出しで陳列されるようになりますが、それは庶民の誰もが手の届く価格に落ち着いた頃です。

ガラスで展示物を包むということは、そこに価値を認めているという態度の表れなのです。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1F「系統広場」。一面ガラス床の下にはLEDがライン上に設置され、進化の樹形図を図示している。 1F「系統広場」。一面ガラス床の下にはLEDがライン上に設置され、進化の樹形図を図示している。 |

|

|

|

|

|

B2F「水に戻った四肢動物」。視野選択ガラスが使用され、パーティションに囲まれたエリアは海の色に包まれる。 B2F「水に戻った四肢動物」。視野選択ガラスが使用され、パーティションに囲まれたエリアは海の色に包まれる。 |

|

|