脱炭素とウェルビーイングを両立させる窓辺の環境を考える

はじめに

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた国の検討と具体的な取組が進んでいます。

日本では年間で12億トンを超える温室効果ガスを排出しており(2019年度の温室効果ガス総排出量:12億1,200万トン(CO2換算))、2050年までにこれを実質ゼロすることを目標にロードマップ・法律の策定がなされています。そして、私たちの周りでも本格的な脱炭素社会への移行を感じる場面が多くなっています。

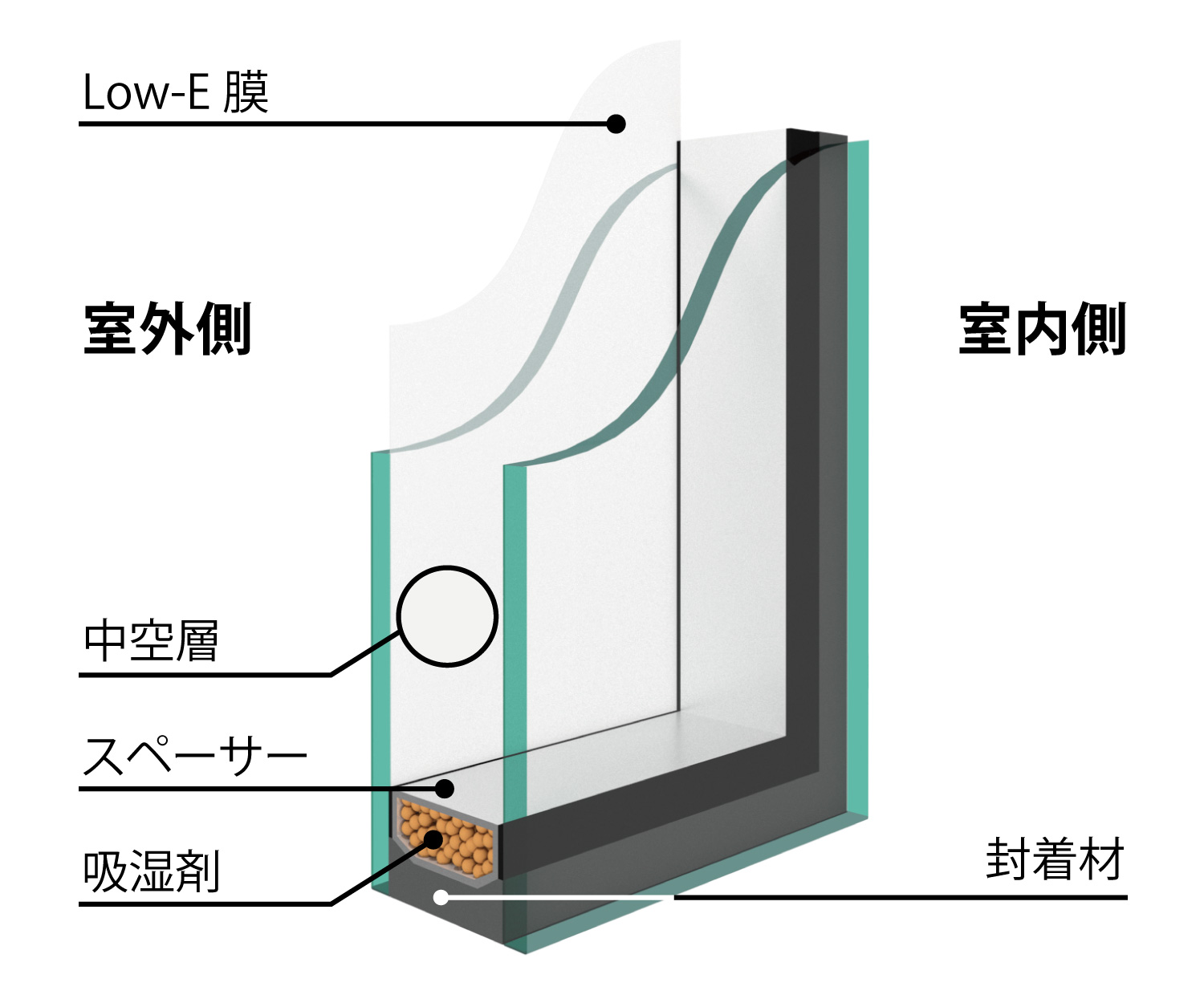

窓ガラスに関しては、省エネガラス(Low-E複層ガラス)や創エネガラス(BIPV)の普及活動に加えて、低炭素化・資源循環などへの取り組みなど、社会課題である脱炭素に向けて一歩ずつ進み始めています。

脱炭素は言い換えれば「地球の幸せ」を追求することかもしれません。

もう一つの社会課題は、人々が幸せで充実した人生を送るために目指すウェルビーイングです。

ウェルビーイングは人間が健康である、その健康とは身体的にも精神的にもそして社会的にもすべてが良い状態にあることを指し、これからはウェルビーイングな社会づくりが重要とも言われています。

ウェルビーイングを言い換えると「人の幸せ」を追求することかもしれません。

私たちが目指す姿は、脱炭素とウェルビーイングの両立。

つまり、「地球の幸せ」と「人の幸せ」の両立を追求することと考えています。 「空間に自然光を取り込み、外と内をつなぐ唯一の外皮」である窓ガラスは、人の幸せに影響する「自然光を活用した光環境」に大きく関連し、空間に様々な情緒的価値を生み出し、その空間の魅力を高めることができると期待されます。

関連記事: HG-001 窓ガラス選びで大きく変わる 情緒的価値が溢れる 「空間の価値」 とは

ミライヲテラス編集部では、この窓ガラスで地球の幸せと人の幸せを両立するためには、何を検討していけばよいか考えていきたいと思います。

窓ガラスで省エネ、「地球の幸せ」に貢献!

政府は2050年カーボンニュートラル宣言を受けて、建築物の省エネ性強化を加速させています。エネルギー基本計画等(2021年10月22日閣議決定)において、2030年度以降に新築される住宅は、ZEH水準の省エネ性能が確保されることを目指すとされ、省エネ基準の段階的な引き上げが予定されています。その省エネ基準の一つとして、住宅性能表示制度で定められた家の性能を表す指標の一つ断熱等性能等級(断熱等級)に等級5~等級7が新設され、外皮性能は7段階評価に更新されています。

外皮に求められる性能とは、「断熱性能」と「日射取得の性能」です。

断熱性能が高いと外皮から熱が逃げづらくなるため、冷暖房の負担が小さくなり、室内の温度を一定に保ちやすく快適に過ごすことができます。また、日射取得の性能は、夏季の日射により取得する熱量を減らし冷房の負担を小さくすることや、寒冷地などは冬季の日射により取得する熱量を増やし暖房の補助とするなどの効果があります。

外皮(天井、外壁、床、開口部)の中でも窓ガラスなどの開口部は、熱移動の割合が大きい部位として認識されており、断熱性や遮熱性を改善するためにその性能に優れる高断熱・遮熱Low-E複層ガラス(サンバランストリプルガラスなど)が普及しました。

ミライヲテラスでは、窓ガラスで実現できる空間の価値向上を考える上で、空間における「機能的価値」と「情緒的価値」の2つの側面から価値を考えています。

関連記事:HG-001 窓ガラス選びで大きく変わる 情緒的価値が溢れる 「空間の価値」 とは

断熱性や遮熱性は窓ガラスで実現できる空間の「機能的価値」にあたります。外皮の中でも開口部にあたる窓ガラスは特殊な位置付けにあり、それは「空間に自然光を取り込み、外と内をつなぐ唯一の外皮」であるという点です。この特徴は、窓ガラスで実現できる空間の「情緒的価値」として様々な効果を表します。この情緒的価値は、空間の「光環境」と「温熱環境」が関わっており、選定するLow-E複層ガラスの品種によっても大きな変化が生じます。

省エネだけ追究すると窓ガラスは小さくなる?

省エネだけを追求しようとすると、壁より断熱性に劣る窓ガラスの使用面積を減らすことを考えるかもしれません。

実際に住宅用建材使用状況調査(一般社団法人 日本サッシ協会)においては、住宅の断熱性や省エネ要求が高まるに連れて、開口比率が小さくなってきていると示されています。

「空間に自然光を取り込み、外と内をつなぐ唯一の外皮」である開口部に当たる窓ガラスの面積は縮小傾向にある実態があります。

自然光の光環境で作り出すウェルビーイング空間

実は、窓ガラスには人間のウェルビーイングに大きく関わる自然光による光環境を創り出す重要な役割があります。

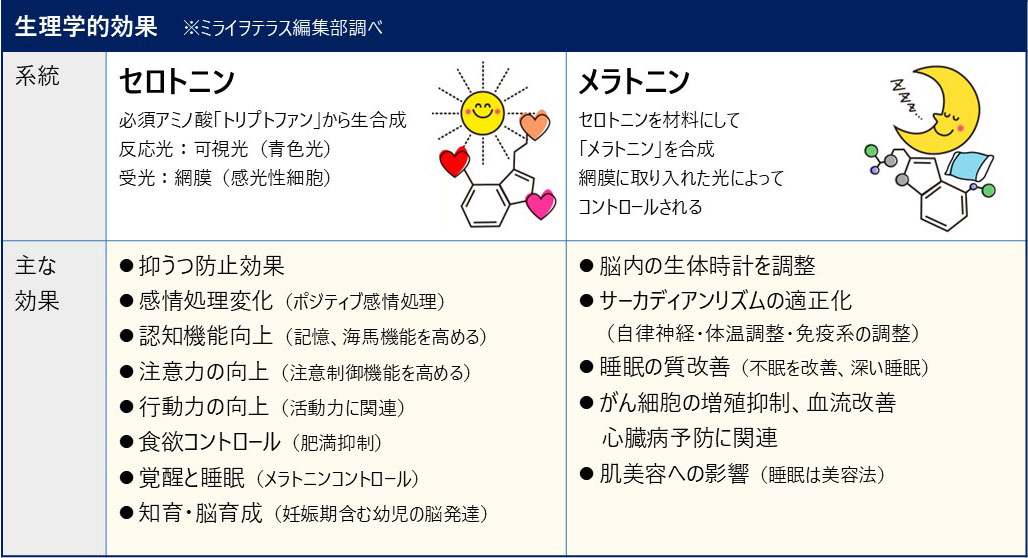

人間は光を必要とします。光のない閉ざされた環境に長期間置かれると健康に多方面で悪影響を及ぼすと言われています。光が人間に大きく影響する要因の一つとして「セロトニン」が挙げられます。

窓ガラスから屋内に射し込む自然光は、幸せホルモンと言われる「セロトニン」と眠りのホルモンと言われる「メラトニン」に大きく関わっています。

関連記事:HN-001 環境と幸せホルモン「セロトニン」と眠りのホルモン「メラトニン

幸せホルモン「セロトニン」は、人間のココロとカラダに様々な良い効果を与えてくれます。「セロトニン」を材料として合成される「メラトニン」は人間の生体リズムを整えてくれます。

窓辺は天然のサプリゾーン(効率的なセロトニンチャージ)

空間に窓ガラスを設けて自然光を採り入れることは、効率的にセロトニンをチャージできる環境を創り出し、ウェルビーイングな空間を実現します。

ミライヲテラスでは、光環境が整った窓辺の環境を「自然光による天然サプリゾーン」と考えています。

この天然サプリゾーンを実現するには、青色光を含む2500ルクス以上の照度が確保される光環境が必要となります。

そして効率よくセロトニンをチャージするには、2500ルクスの光を2時間程度浴びることが効果的です。

関連記事:HN-004 セロトニン合成に必要な光とは? 必要な照度と光の波長について

暮らしの中心である住空間、学校などの知育環境、そしてオフィスやワークスペースなど、私たちの活動は実は自然光によって支えられている部分があります。

ミライヲテラスでは、窓ガラスが年間の室内における光環境にどのような影響を与えるか、シミュレーションし考察していきます。

関連記事:HG-003 窓ガラスからの自然光で効率よくセロトニンチャージ(住宅編:春・夏)

関連記事:HG-004 窓ガラスからの自然光で効率よくセロトニンチャージ(住宅編:秋・冬)

光環境と温熱環境の両方が整った「窓辺」は最上質な場所

空間に窓ガラスを設けることで、その光環境は「自然光による天然サプリゾーン」となり、効率的にセロトニンをチャージできるウェルビーイングな環境を創り出します。

一方で、その取り込んだ自然光は空間の熱源になる可能性があります。光環境と同時に温熱環境を整えておかないと、その空間の快適性は大きく損なわれてしまいます。

建築物の外皮の断熱性が高くなるにつれて、夏場の遮熱対策や冬場の日射の取り込み過ぎによるオーバーヒート現象などが注目されるようになっています。空間の快適性を追求するためには、自然光のエネルギーをコントロールしておく必要性があります。

一般的なフロート板ガラスや透明複層ガラスに比べて日射熱取得率が低く赤外線をカットできるLow-E複層ガラスは、この空間の温熱環境の改善に効果があります。

また、Low-E複層ガラスといっても構成するLow-Eガラスの品種によってその日射熱取得率は大きく変わります。Low-E複層ガラスの日射熱取得率は、実は大きな幅があるのです。

快適な温熱環境を追求するためには、Low-E複層ガラスの日射熱取得率が空間の温熱環境にどのように影響するかを知っておかなければなりません。

ミライヲテラスでは、光は人のココロとカラダを豊かにする自然の最高の恵みであり、「光環境」と「温熱環境」が整った窓辺こそ空間における最上質な場所であると考えています。

地球環境にやさしい省エネ性能を実現し、そしてウェルビーイングな環境も提供できる、地球の幸せと人の幸せを両立できる窓ガラスについて調査していきます。

おわりに

脱炭素社会の実現に向けて、建築物の外皮は断熱性や省エネ性が追求され始めています。

そして外皮における窓ガラスには、脱炭素の追究に加えて、快適でウェルビーイングな空間を創り出すことも期待されています。

ミライヲテラスでは、光環境と温熱環境を両立する窓辺の環境を考えることが、脱炭素とウェルビーイング、つまり地球の幸せと人間の幸せを両立できる空間価値の提供につながると捉えています。

暮らしの中心である住空間、学校などの知育環境、そしてオフィスやワークスペースなど、私たちの活動を支える様々な空間に対して、光環境と温熱環境を両立できるような窓ガラスに関わる情報を発信していきたいと思います。

著者:ミライヲテラス編集部

AGC建築ガラス アジアカンパニーでマーケティングのお仕事をしているチーム。

窓ガラスなど光をコントロールする建築ガラス製品が、人間のココロやカラダに大きく関連し、人の活動や行動にも影響を与えることを知り、調査を開始。

知れば知るほど、この情報を建築に関わる、建築に興味がある全ての人に伝えたい思いが強くなり、「ミライヲテラス」を開設。