透明性がもたらす安心感の科学 ―ガラス建築が変える人の行動と心理―

はじめに

私たちの周囲には多種多様な“境界”が存在します。住宅内の部屋を区切る壁やオフィスのパーテーションなど、こうした仕切りは物理的に空間を分割するだけでなく、人の行動や心理にも大きく影響を与えます。

なかでも「高い透明度をもつガラス」が採用されていると、部屋の先や向こう側の様子が視認しやすくなり、人々の安心感や行動範囲が変化することが近年の研究で示唆されています。

本稿では、住宅・オフィスなどの空間を中心に、ガラスパーテーションやガラス壁がもたらす心理的・行動的メリットを解説し、その背後にある理論を紐解いていきます。

見えるだけで“安心”が生まれる仕組み

未知の空間を警戒する人間の本能

人間は、本来「先が見えない場所」に対して警戒感を抱く傾向があります。これは進化の過程で培われた危険回避の本能とも言われています。壁で完全に仕切られた向こう側は、未知の領域として脳が捉えやすいため、不安や緊張を感じる原因となりがちです。

一方、透明ガラスであれば向こう側の情報が視覚的に得られるため、警戒心が薄れ、「そこへ行っても問題ない」という心理的ハードルを下げる役割を果たします。たとえば、オフィスの会議室をガラス張りにすることで、中の雰囲気や参加者を外から確認でき、用事があれば気軽に声をかけられるようになるケースも少なくありません。

Prospect-Refuge理論との関連

環境心理学で知られるProspect-Refuge理論によれば、人は「遠くを見渡せる(Prospect)+身を寄せられる(Refuge)」場所を好むとされます。ガラス越しに先が見える状態は、物理的には仕切られていても視覚的には奥行きを感じられ、閉塞感のない空間を生み出しやすいのです。

オフィス空間においても、ガラスパーテーションで程よく区切ることでプライベート感と開放感を同時に得られ、コミュニケーションの取りやすさが向上するといったメリットがあります。

住宅空間における透明ガラスの効果

家族の気配を感じられるリビング

住宅のリビングやキッチンをガラス扉で仕切る事例が増えています。特に、小さな子どもがいる家庭では、廊下や子ども部屋とリビングの間を透明ガラスで区切ることで、「子どもの様子が確認しやすい」「親の姿が見えて安心する」などの効果が期待できます。

壁で仕切ると気配が途切れがちですが、ガラスを採用すれば音はある程度遮れつつも、姿は常に視認できるため、見守りとプライベート感をバランスよく両立することができるのです。

光・採光効果の向上

ガラスは採光の面でも大きなメリットがあります。日本の住宅では部屋ごとの採光に限界がある場合が多いですが、リビング側からの光をガラス越しに通すことで、廊下や別の部屋へ明かりを届けることが可能になります。これにより、住空間全体が明るくなり、日中の照明使用を抑える節電効果も期待できます。

さらに、明るい空間は心理的にも開放感を高め、人が活動的かつポジティブな気分で過ごしやすいとされます。視認性の高い建物ほど、「明るい」、「開放的」といったポジティブな評価が高くなっています(Sen et al., 2011)。

こうした効果が積み重なることで、家族コミュニケーションの増加や住み心地の向上につながるのです。

ガラスは採光の面でも大きなメリットがあります。日本の住宅では部屋ごとの採光に限界がある場合が多いですが、リビング側からの光をガラス越しに通すことで、廊下や別の部屋へ明かりを届けることが可能になります。これにより、住空間全体が明るくなり、日中の照明使用を抑える節電効果も期待できます。

さらに、明るい空間は心理的にも開放感を高め、人が活動的かつポジティブな気分で過ごしやすいとされます。視認性の高い建物ほど、「明るい」、「開放的」といったポジティブな評価が高くなっています(Sen et al., 2011)。

こうした効果が積み重なることで、家族コミュニケーションの増加や住み心地の向上につながるのです。

視覚的開放感と行動心理

視界が開けると行動範囲が広がる

視線が通る空間は、実際の面積以上に広く感じられるだけでなく、人の行動を積極的に誘導します。たとえば、廊下や階段を一部ガラス張りにすることで、「そこに何があるか」が一目瞭然となり、移動に対する心理的抵抗が減少するのです。

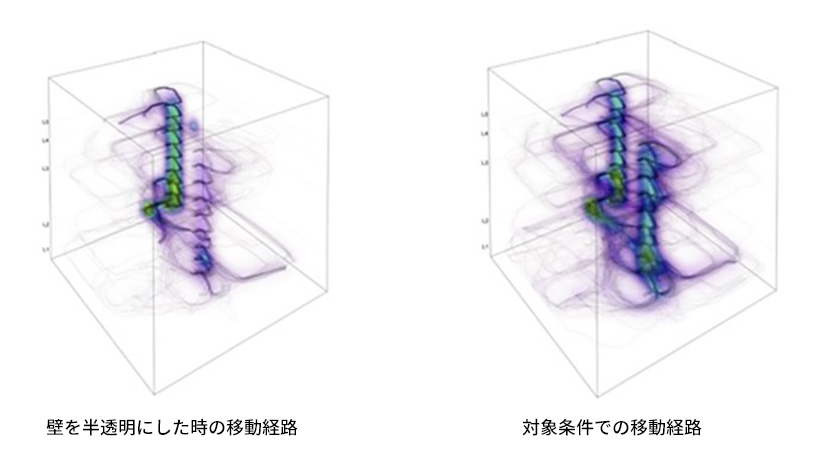

研究でも、壁を半透明化した環境では被験者が目的地へスムーズに到達しやすくなる(He et al., 2019)ことが示唆されており、見えない障壁がいかに行動を阻害していたかを物語っています。

また、ビルの中での移動を調べた研究(Gath-Morad et al., 2024)でも、視界が開けた環境ほど移動経路をスムーズに選択し、人々が効率的かつ積極的に目的地を目指す傾向があることが示されています。こうした知見から、視覚情報の確保が人間の行動を後押しする重要な要素であることが、いっそう明らかになってきました。

情報フォレージング理論(IFT)との関連

情報フォレージング理論(Information Foraging Theory: IFT)によれば、生物は得られるエネルギー(情報)を最大化しながら、探索にかかるコストを最小化する行動をとると考えられています。人間でも同様に、空間内で手に入る視覚情報が多ければ多いほど「目的地までの見通し」が立てやすくなり、行動範囲が広がりやすくなるのです。

視界が開けた空間では「ここを進めば目的に近づく」という手がかりが増え、移動や探索に対する心理的ハードルが下がります。これが結果として「行動を起こすコスト」の低減につながり、人々が積極的に動き回ることを促進するわけです。

閉鎖感の低減によるストレス軽減

人は閉鎖空間で長時間過ごすと、無意識のうちにストレスを感じることがあります。高い透明度のガラスを使えば、視線の抜けが得られて圧迫感が軽減され、実際よりも空間が広く感じられる効果が期待できます。 オフィスであれば、社員がストレスなく執務に集中できる環境づくりにつながり、住宅であれば家族が心地良い時間を過ごしやすくなるでしょう。これらの心理的効果は「自然光の取り込み」と相まって、健康的で開放的な生活・仕事空間を実現するうえで大きな役割を果たします。

ガラス技術の進歩:よりクリアな視界へ

映り込みを抑える低反射ガラス

ガラスを導入する際、「外光や室内照明の映り込みが気になる」という声も少なくありません。近年は、特殊コーティングによって反射を大幅に抑えた“低反射ガラス”が登場し、映り込みを最小化しながら高い透明度を維持できるようになっています。

たとえば、AGCが提供する「Clearsight Ⅱ」では、通常ガラスより映り込みが少なく、まるでガラスがないかのようなクリアな視界を実現する技術が使われています。こうしたガラスを用いることで、より快適な見通しと開放感を生み出すことが可能です。

強度・安全面の向上

ガラスの透明性とともに注目されるのが、強度や安全性の問題です。最近は、強化ガラスや合わせガラスといった衝撃に強い製品も標準的に利用されるようになりました。万が一割れた場合でも、飛散防止処理が施されているタイプであれば大きな破片になりにくいため、安心して採用できる場面が広がっています。

また、ガラスの厚みや断熱性を調整できる製品も増え、冷暖房効率や防音性能を確保しながら透明度を活かす設計が可能になっています。

おわりに

高い透明度のガラスは、単なる“壁の代替”ではなく、人の心理や行動をポジティブに誘導する仕掛けとして注目されています。オフィスや住宅に取り入れることで、閉鎖感を和らげつつコミュニケーションや移動をスムーズにし、明るく健康的な環境を演出する可能性が広がるのです。

近年のガラス技術は、反射を抑えた低反射コーティングや安全性・断熱性の向上など、いっそう洗練された方向へ進んでいます。今後は調光ガラスなど新しいテクノロジーの普及も見込まれ、光を通し、視線を通し、人の気配を通す――そんな柔軟で開放的な空間づくりがますます身近になるでしょう。

このようなガラスの可能性を活かすことで、私たちは未知への警戒心や閉塞感といったストレスから解放され、より自由で心地よい生活・仕事空間を手に入れることができるのではないでしょうか。

【参考文献】

Gath-Morad, M., Gr?bel, J., & Steemers, K. (2024). The role of strategic visibility in shaping wayfinding behavior in multilevel buildings. Scientific Reports, 14(1), 3735.

https://doi.org/10.1038/s41598-024-53420-6

He, Q., McNamara, T. P., & Brown, T. I. (2019). Manipulating the visibility of barriers to improve spatial navigation efficiency and cognitive mapping. Scientific Reports, 9(1), 11567.

https://doi.org/10.1038/s41598-019-48098-0

Sen, D. E., ?zdemir, ?. M., Canda? Kahya, N., Sar?, R. M., & Sa?s?z, A. (2011). The effects of transparency-opacity concepts in building on the perception of fa?ades. International Journal of Academic Research, 3(1).

https://avesis.ktu.edu.tr/yayin/d05ef457-8d6b-4017-8d63-0bdd08dfaa78/the-effects-of-transparency-opacity-concepts-in-building-on-the-perception-of-facades

AGC株式会社. 「Clearsight Ⅱ 低反射ガラス」

https://www.asahiglassplaza.net/products/clearsight2/

AGC株式会社. 「Clearsight Ⅱ」紹介動画

https://www.youtube.com/watch?v=dQdsAlxIvYI

著者:シュガー先生(佐藤 洋平・さとう ようへい)

博士(医学)、オフィスワンダリングマインド代表

筑波大学にて国際政治学を学んだのち、飲食業勤務を経て、理学療法士として臨床・教育業務に携わる。人間と脳への興味が高じ、大学院へ進学、コミュニケーションに関わる脳活動の研究を行う。2012年より脳科学に関するリサーチ・コンサルティング業務を行うオフィスワンダリングマインド代表として活動。研究者から上場企業を対象に学術支援業務を行う。研究知のシェアリングサービスA-Co-Laboにてパートナー研究者としても活動中。