健康と恒常性、3つのシステムを支えるセロトニン

健康と恒常性(3つのシステム)

幸せとは何か—— この問いは、古今東西、多くの人々の心を捉えてきました。富や名声も確かに魅力的ですが、最も大切なのは心身の健康ではないでしょうか。しかし、この「健康」という状態を維持するのは、思いのほか難しいものです。

では、生理学的な観点から見ると、「健康」とはどのように捉えられるのでしょうか。

私たちの体は、まるで海のように、絶えず変化しています。緊張したり、リラックスしたり、空腹を感じたり、眠くなったり…。しかし、健康な状態では、これらの変化は一定の範囲内に収まり、心地よいリズムを刻んでいます。寄せては返す波のように、変化しながらも、その変化のパターン自体は安定しているのです。

ところが、健康を損なうと、このリズムが乱れてしまいます。例えば、うつ病では気分の波が極端に低迷し、なかなか元の状態に戻れない。また、糖尿病では食後の血糖値が高いまま下がりにくくなる。体の適切な範囲を超え、心地よいリズムが刻めないと元に戻すのは大変なのです。

つまり、「健康」とは、「体の変化を適切な範囲内に保てる状態にあること」だと言えるのです。

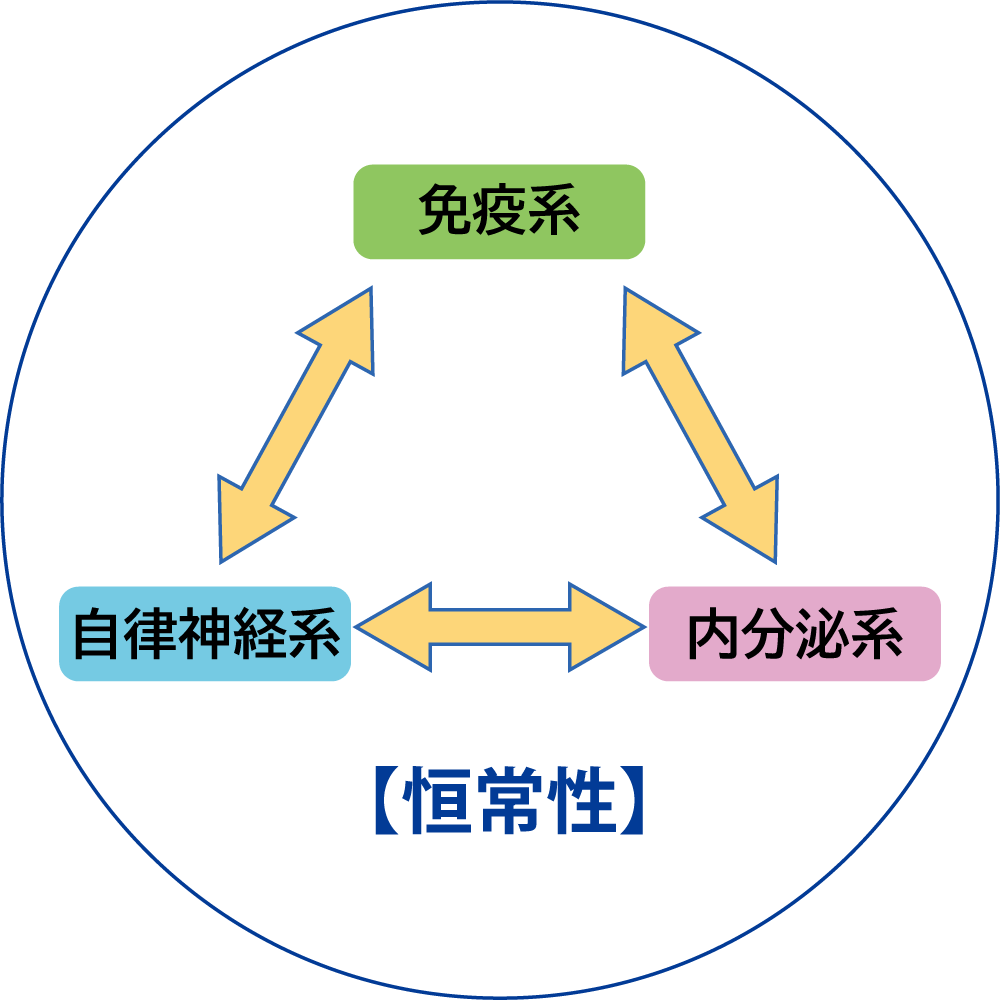

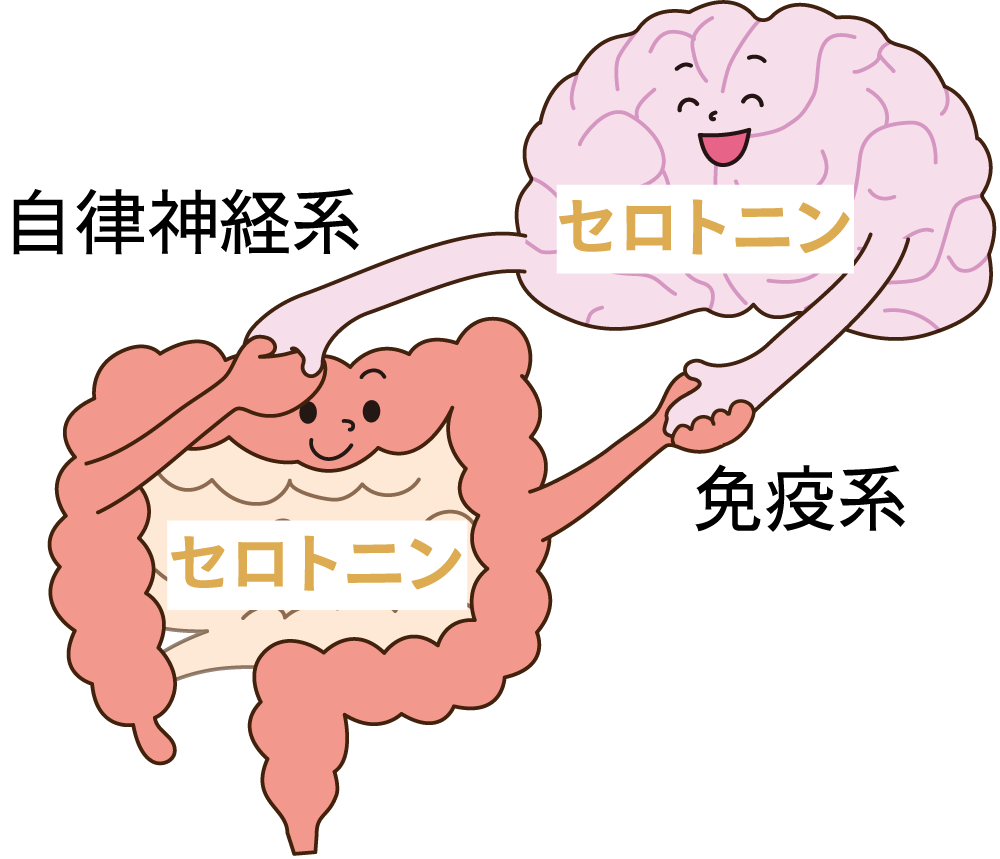

実は、私たちの体には「恒常性」と呼ばれる仕組みがあります。これは、体のバランスを保つ力のことで、①内分泌系、②自律神経系、③免疫系という3つの主要システムによって支えられています。

①内分泌系は、ホルモンを使って心と体の状態を調整します。セロトニンやドーパミンという言葉を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。

②自律神経系は、覚醒状態や内臓の働きをコントロールします。仕事で緊張すると気分が高ぶり食欲が減るのも、帰宅してホッとすると気持ちが落ち着きお腹が空くのも、この自律神経系の働きによるものなのです。

③免疫系は、体を病原菌やウイルスから守る防御システムです。風邪をひいて熱が出たり喉が腫れたりするのは、この免疫系が頑張っている証なのです。

これら3つのシステムは、お互いに影響し合いながら、体の状態を整えています。例えば、風邪をひくと体温が上がるだけでなく、気力が失せたり頭がぼんやりしたりすることがあります。これは、免疫系が他のシステムにも作用しているからです。気力が下がることで無理をしなくなり、結果的に体の回復を助けているわけです。

このように、私たちの体は絶妙なバランスを保ちながら、日々の変化に対応しています。健康とは、まさにこの巧みな調整能力が備わっている状態なのかもしれません。

3つのシステムを支えるセロトニンとは?

セロトニンは、内分泌系で働く重要なホルモンの一つです。このホルモンは、心と体のバランスを保つ上で、とても大切な役割を果たしています。

セロトニンが十分に機能していると、心の揺れ幅が小さくなります。

例えば、仕事で難しい問題に直面しても、不安のあまりパニックに陥るようなことは少なくなります。もちろん、多少の緊張は避けられないかもしれませんが、その変化はより穏やかなものとなります。

また、セロトニンは免疫系の働きも適度に調整してくれます。

実は、免疫系は強ければ強いほど良いというわけではありません。免疫系が過剰に反応すると、かえって体に悪影響を及ぼすことがあるからです。例えば、ちょっとした埃や花粉でアレルギー症状が出てしまうのは、免疫系が必要以上に働いているからなのです。セロトニンは、この免疫系に作用して、弱すぎず強すぎない、ちょうど良い強さで機能するよう調整する役割を担っています。

さらにセロトニンはこころと体の調子を整えてくれるだけではありません。

認知機能を高めたり、脳の発達を促す働きがあります。加えて、体内時計の調整にも関わっており、一日の体のリズムを整える機能も持っています。夜になると眠気を感じ、朝には自然と目覚めるといった日内リズムの維持に、セロトニンが深く関わっているのです。

このように、セロトニンは私たちの体内でいくつもの重要な役割を果たしています。

心の安定、免疫系の調整、認知機能の向上、脳の発達促進、そして体内時計の調整など、セロトニンの働きは私たちの心身の健康に不可欠なのです。まさに「体内の優秀な指揮者」として、様々な機能のバランスを絶妙に保っているのです。

セロトニンの作られ方

さて、このように多彩な役割を持つセロトニンは、私たちの体内でどのように生み出されているのでしょうか。興味深いことに、セロトニンの主な製造拠点は脳と腸の二箇所。そして、その生成過程において、日光が重要な役割を果たしていることが分かっています。

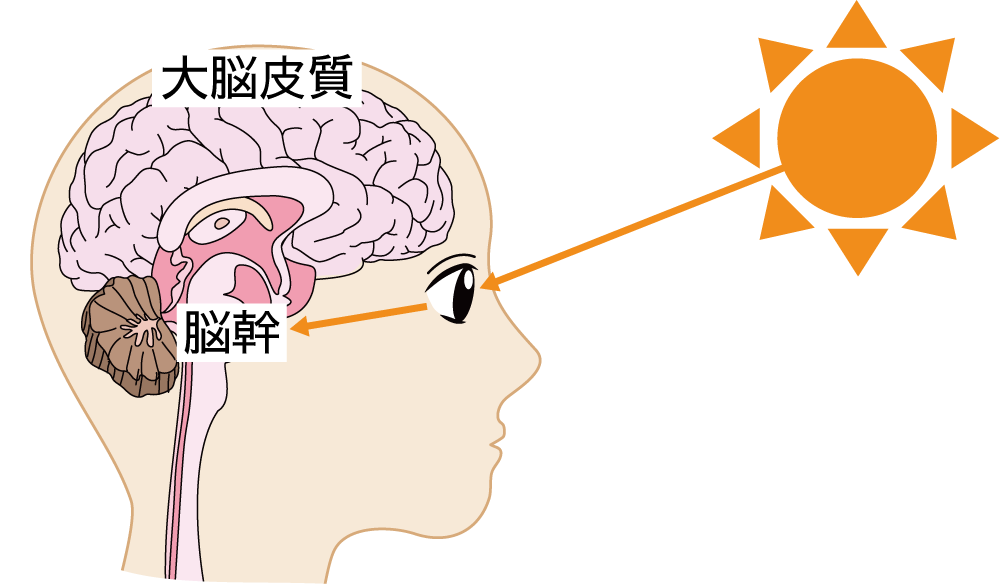

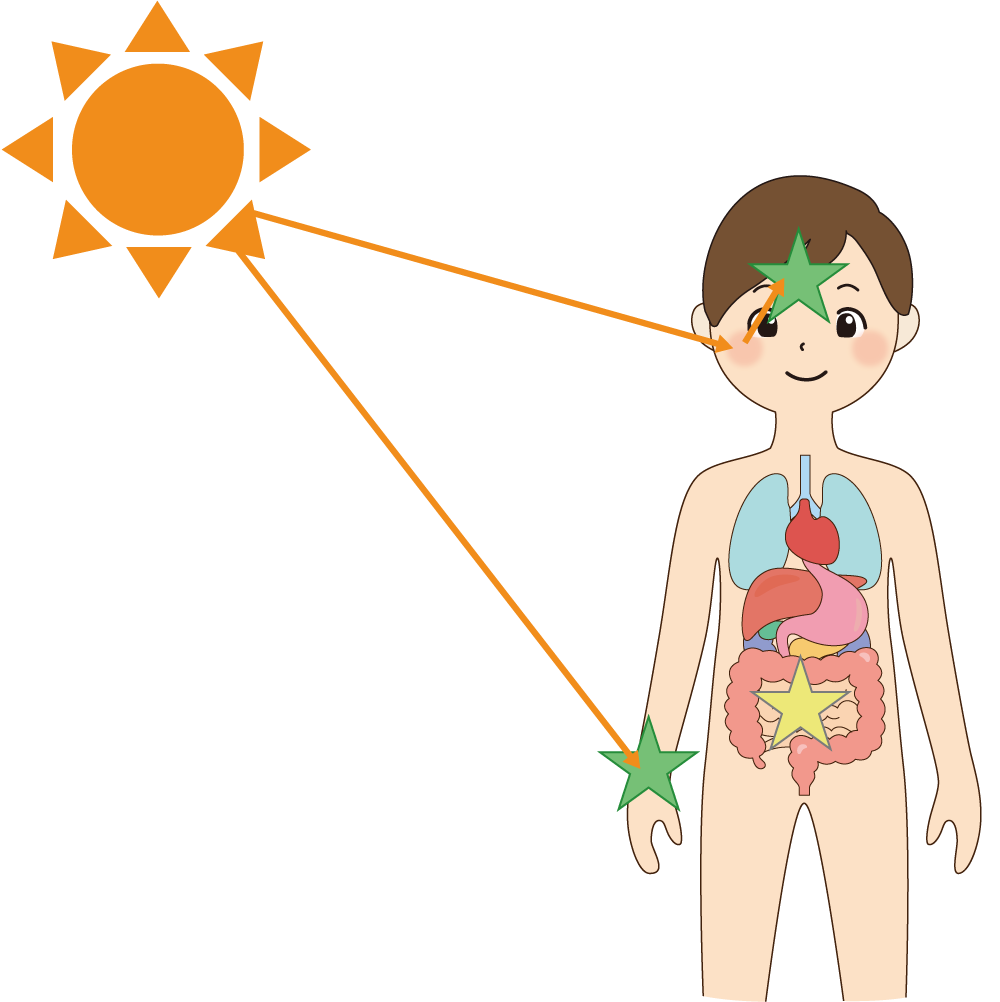

まず、脳での生成について見てみましょう。私たちの目に日光が差し込むと、その光の刺激が網膜を通じて脳幹へと伝わります。すると、脳幹にあるセロトニン神経が活性化され、セロトニンの分泌が促される仕組みになっています。こうして作られたセロトニンは、脳の様々な部位へと運ばれ、先ほど述べたような多様な機能を発揮することになります。

日光には、もう一つ重要な役割があります。それは、皮膚を通じてセロトニンの生成を間接的に助けることです。日光に含まれる紫外線は、私たちの皮膚に当たるとビタミンDの生成を促します。このビタミンDが、実はセロトニンの合成を後押しする働きを持っているのです。つまり、皮膚は太陽の光を浴びることで、間接的にセロトニン生成のサポート役を担っているというわけです。

一方、腸の中にもセロトニンを分泌する細胞が存在しています。ここで作られたセロトニンは、直接脳の中には入ることはできないものの、自律神経系や免疫系を介して脳に影響を与えることができるのです。この不思議な関係性は「腸脳相関」と呼ばれ、近年の研究でますます注目を集めている分野になっています。

このように、セロトニンの生成は私たちの体内で複雑かつ巧妙に行われているのです。日光を浴びることや、腸内環境を整えることが、結果としてセロトニンの生成を促し、心身の健康につながっていくのです。

著者:シュガー先生(佐藤 洋平・さとう ようへい)

博士(医学)、オフィスワンダリングマインド代表

筑波大学にて国際政治学を学んだのち、飲食業勤務を経て、理学療法士として臨床・教育業務に携わる。人間と脳への興味が高じ、大学院へ進学、コミュニケーションに関わる脳活動の研究を行う。2012年より脳科学に関するリサーチ・コンサルティング業務を行うオフィスワンダリングマインド代表として活動。研究者から上場企業を対象に学術支援業務を行う。研究知のシェアリングサービスA-Co-Laboにてパートナー研究者としても活動中。