セロトニン合成に必要な光とは? 光の波長と照度について

はじめに

セロトニンは、私たちの健康を支える大事なホルモンです。

セロトニンをしっかりと作るためには日光浴が欠かせません。しかし、近年の地球温暖化や生活様式の変化もあって、その機会も少なくなっています。

この記事では、セロトニンの生成メカニズムを踏まえて、効果的な日光の浴び方について説明したいと思います。

光とセロトニンの関係

日光はセロトニン生成プロセスに深く関わっています。

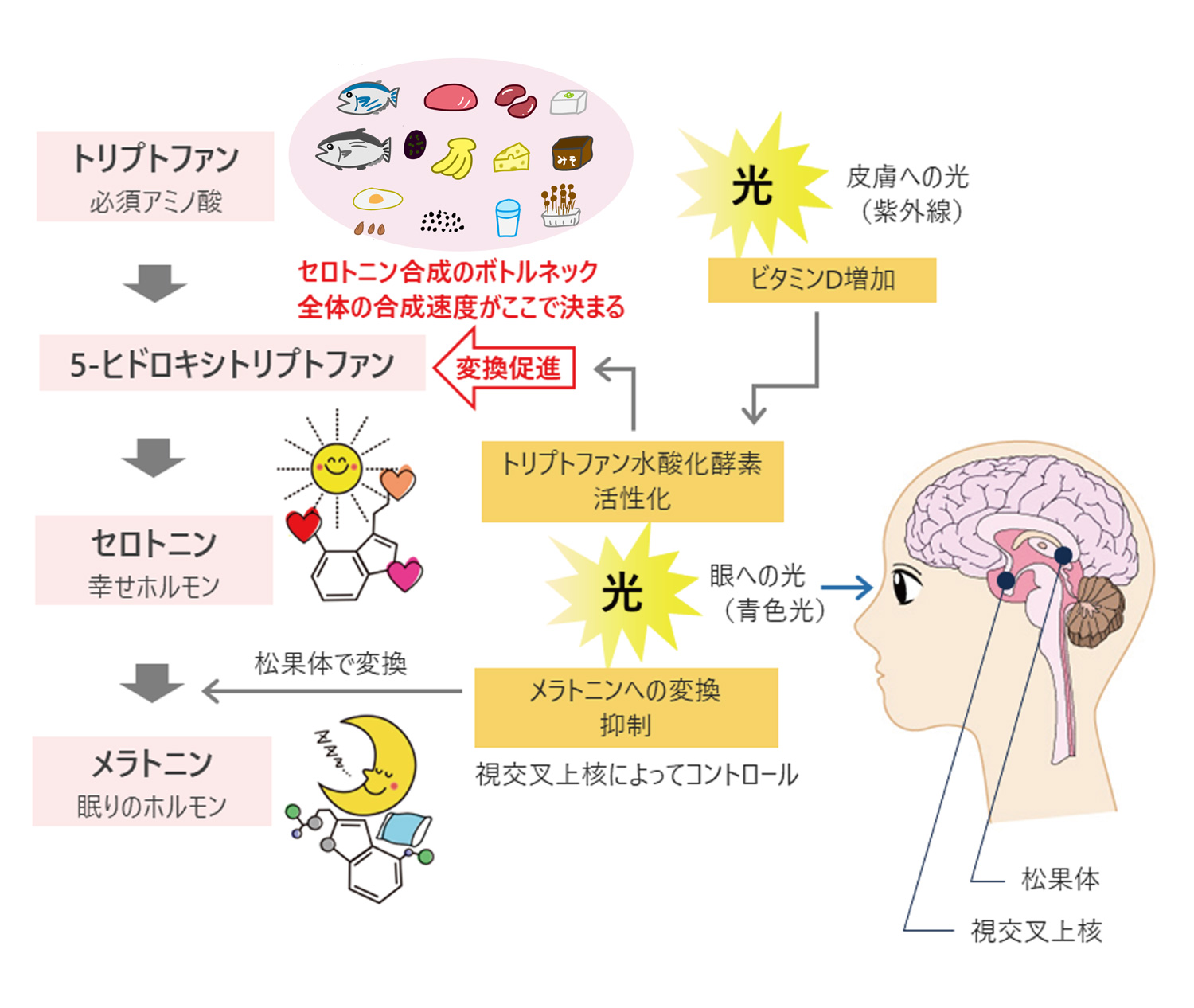

下図に示すように、セロトニンはアミノ酸の一種であるトリプトファンから作られます。さらに、セロトニンはメラトニンと呼ばれるホルモンに変換されますが、網膜が日光を受けることで、この変換が抑えられます。その結果、日中に日光を多く浴びると、セロトニンの量が増えることになります。

また、日光はセロトニン合成に関わる酵素にも影響を与え、その働きを調整しています。セロトニン生成に重要な酵素として、トリプトファン水酸化酵素があります。

さらに、脳の中には視交叉上核があります。網膜に日光が当たると視交叉上核が刺激され、その働きによって日中の時間帯にはトリプトファン水酸化酵素の活動が活発になります。

その結果、日中には多くのセロトニンが生成されることになります。

そして、日光が皮膚に当たるとビタミンDが生成されますが、このビタミンDもまた、トリプトファン水酸化酵素の働きを助けます。このように、日光は目や皮膚を通じて体内でのセロトニン生成を促進しているのです。

季節性感情障害(SAD)と高照度光療法

冬になると日照時間が短くなり、十分な日光を浴びることが難しくなります。その結果、セロトニンの生成が不足し、うつ症状が発生することがあります。この症状は季節性感情障害(SAD)として知られ、特に冬季に日照時間が極端に短くなる北欧諸国でよく見られます。

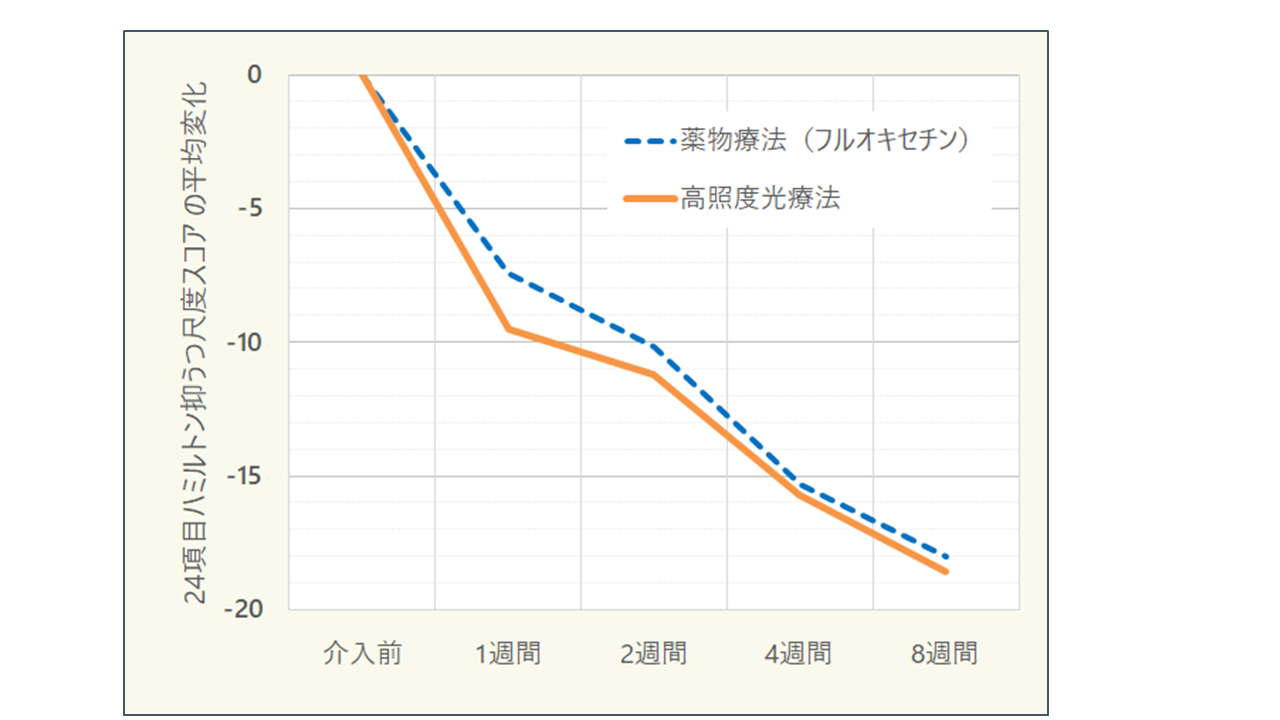

このSADの治療法として広く用いられているのが高照度光療法です。これは、午前中に高照度の光を浴びることで抑うつ症状の緩和を目指す方法です。

通常、2500ルクスから10000ルクスの光を浴びる形で行われ、2~3週間かけて治療が行われます。1回あたりの照射時間は照度によって異なり、一般的には以下のように推奨されています(Maruani & Geoffroy, 2018)。

- 10000ルクス:30分/日

- 5000ルクス:1時間/日

- 2500ルクス:2時間/日

この療法の効果は、標準的な薬物療法と同等であるとの報告もあります(Lam et al., 2006)。

また、高照度光療法では2500ルクス以上の照度が推奨されていますが、それより低い照度でもセロトニンの合成を促進できることが示されています。

例えば、健康な成人女性を対象にした実験では、暗い環境(75ルクス)と比較しても1530ルクスや585ルクスでセロトニン合成が促進されることが確認されています(Defrancesco et al., 2013)。さらに別の研究では、277ルクスの照度を数時間浴びることでセロトニン合成が促されることも報告されています(Bartenbach, 2009)。

セロトニンの合成とブルーライト

日光はセロトニンの合成を促進する働きがありますが、具体的にどの要素が関係しているのでしょうか。

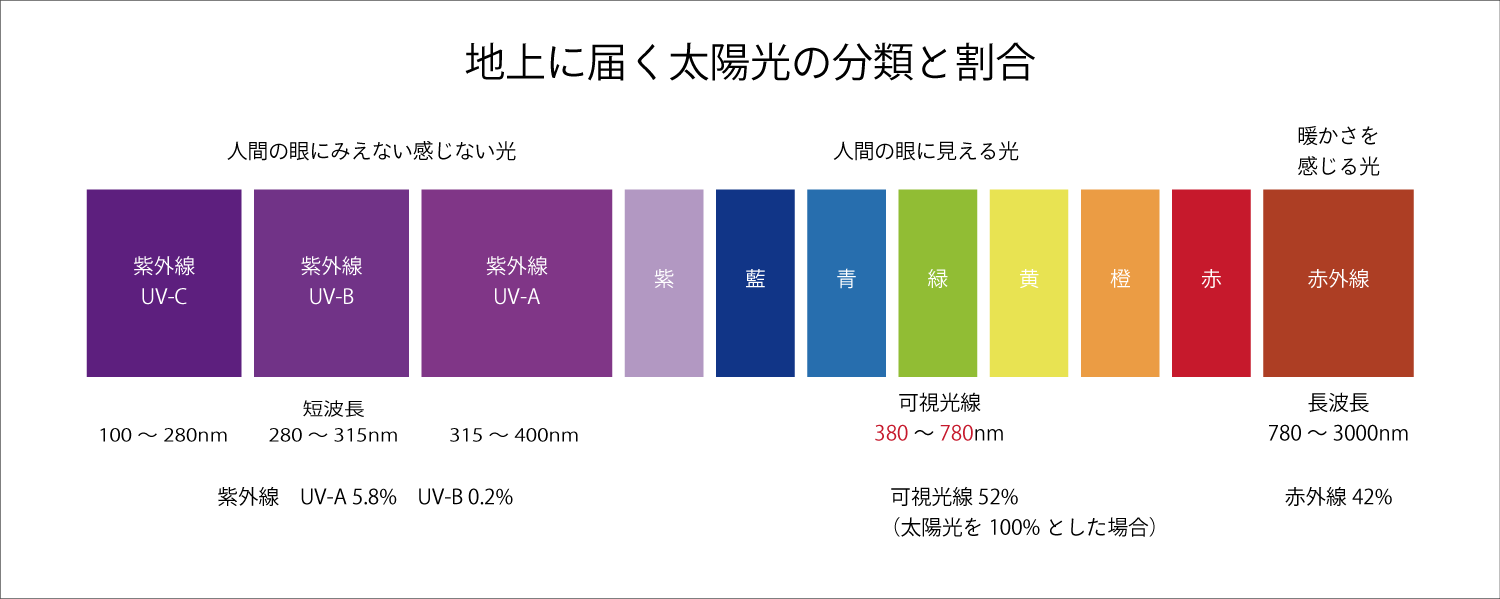

日光には様々な波長の光が含まれています。大きく分けると、目に見える可視光線、目には見えない短波長の紫外線、そして温かさを感じる赤外線があります。その中でも、可視光線の青色成分、いわゆる「ブルーライト」が網膜に影響を与え、セロトニンの合成プロセスに関わっていることがわかっています。

例えば、ラットを対象とした研究ではブルーライトを浴びせることで脳内のセロトニンが増加することが確認されています(Meng et al., 2020)。また、ヒトを対象とした研究でも、ブルーライトを遮断するとセロトニン合成のリズムが変化することが報告されています(Stebelova et al., 2024)。

さらに、ブルーライトが効果を発揮するためには時間帯も重要です。セロトニンの合成効果は午前中の早い時間にブルーライトを浴びるほど高まります。そのため、朝の時間帯にブルーライトを含む光を網膜に受けることが重要です。

効率的なセロトニン合成のための実践的アプローチ

日々の生活の中でセロトニンの力を活かし、活力を得るには、特に午前中の時間帯に短時間でも強い光、特にブルーライトを多く含む光を浴びるのが効果的です。

直達光が差し込む窓辺の照度は2500ルクス以上が期待できますが、これはセロトニン合成を促進するのに十分な照度です。朝の時間帯にこのような環境で1~2時間過ごすことで、効率的にセロトニン合成を促進できる可能性があります。

具体的には、朝食を窓際で取る、起床後すぐに窓辺で軽い運動や読書をする、あるいは午前中の仕事や勉強を窓際のデスクで行うなど、日常生活の中で意識的に明るい場所を選ぶことが重要です。これらの習慣を朝のルーティンに取り入れることで、屋外に出る時間が限られている場合でも、効果的にセロトニン合成を促進し、心身の健康維持に貢献できるでしょう。さらに、この習慣は体内時計の調整にも役立ち、一日を通してより良好な気分と活力を維持するのに役立ちます。

まとめ

ここまでの内容をまとめると以下の通りです。

- 日光はセロトニンの合成に重要な役割を果たしている。

- 日光に含まれるブルーライト成分を午前中に網膜に受けることでセロトニンの合成が促進される。

- 屋外で高照度光を浴びることが望ましいでが、採光条件が良い屋内環境(窓辺)で数時間過ごすことでもセロトニン合成が期待できる。

夏の酷暑や紫外線、冬の寒冷環境などを考えると、屋外で過ごす時間を確保することは容易ではありません。それでも採光条件が良ければ屋内でも日光の力を活用できることが様々な研究から示されています。健康維持のためにも、日常生活に光を取り入れることを意識していきたいものです。

【参考文献】

Bartenbach, C. (2017). Science Without Borders. Transactions of the ICSD/IAS H&E, Vol. 4. Innsbruck: SWB.

Defrancesco, M., Niederst?tter, H., Parson, W., Kemmler, G., Hinterhuber, H., Marksteiner, J., & Deisenhammer, E. A. (2013). Bright ambient light conditions reduce the effect of tryptophan depletion in healthy females. Psychiatry research, 210(1), 109?114. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2013.02.008

Lam, R. W., Levitt, A. J., Levitan, R. D., Enns, M. W., Morehouse, R., Michalak, E. E., & Tam, E. M. (2006). The Can-SAD study: a randomized controlled trial of the effectiveness of light therapy and fluoxetine in patients with winter seasonal affective disorder. The American journal of psychiatry, 163(5), 805?812. https://doi.org/10.1176/ajp.2006.163.5.805

Maruani, J., & Geoffroy, P. A. (2019). Bright Light as a Personalized Precision Treatment of Mood Disorders. Frontiers in psychiatry, 10, 85. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00085

Meng, Q., Jiang, J., Hou, X., Jia, L., Duan, X., Zhou, W., … & Hao, W. (2020). Antidepressant effect of blue light on depressive phenotype in light-deprived male rats. Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, 79(12), 1344-1353.

Stebelov?, K., Kov??ov?, K., Dzirb?kov?, Z., Hanuliak, P., Bacig?l, T., Hartman, P., … & Hra?ka, J. (2024). The effect of spectrally and intensity-modified daylighting on urinary melatonin levels in office workers under real-life conditions. Building and Environment, 247, 111025. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132323010521

著者:シュガー先生(佐藤 洋平・さとう ようへい)

博士(医学)、オフィスワンダリングマインド代表

筑波大学にて国際政治学を学んだのち、飲食業勤務を経て、理学療法士として臨床・教育業務に携わる。人間と脳への興味が高じ、大学院へ進学、コミュニケーションに関わる脳活動の研究を行う。2012年より脳科学に関するリサーチ・コンサルティング業務を行うオフィスワンダリングマインド代表として活動。研究者から上場企業を対象に学術支援業務を行う。研究知のシェアリングサービスA-Co-Laboにてパートナー研究者としても活動中。