視認性が拓く空間デザインの新境地 ―心理学的理論とガラス技術の進歩―

はじめに

建物の“見せ方”が、人間の行動や心理を大きく左右することは、近年の環境心理学や建築学の研究で広く実証されています。特に、ガラスの透過性や反射率を制御する技術が進歩したことで、空間の魅力を際立たせつつ人々を惹きつけるデザインが可能になりました。たとえば、ショーウィンドウやファサードに高い透明度のガラスを使うことで、通行人が店内の様子を直感的に把握しやすくなり、「興味を持って中へ入る」行動を促進できます。

一方、ガラスの選び方や使い方を誤ると、光の映り込みや眩しさでかえって見えづらくなったり、プライバシーが損なわれたりするリスクもあります。本稿では、視認性の高いガラスがどのように集客や空間体験を変え、そこにどのような心理学的理論が働いているのかを、先端のガラス技術の事例を交えながら考察していきます。

高い視認性がもたらす集客・誘目効果

透明ファサードによる“誘目性”の向上

視覚的特徴が人の注意を引きつける度合いを示す「誘目性(attention-getting)」は、店舗や施設の集客にとって重要な概念です。ファサード(正面外壁)を大きくガラス張りにすることで、通行人は内部の情報を瞬時にキャッチでき、「ここには何があるのか」と好奇心を刺激されやすくなります。

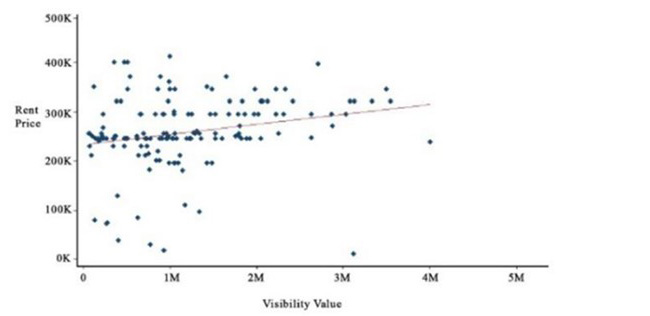

実際の研究でも、高透明度の店舗外観は低透明度・中透明度より魅力的と評価されやすい(Kalantari et al., 2022)という結果が示されています。こうした「見えやすさ」は通行人に安心感を与え、「未知の空間」ではなく「少しのぞいてみたい場所」と認知させるのです。また、建物の立体的視認性(上下階や奥行きが見える状態)が高いほど来客数や賃料が上昇する傾向がある、という実証研究も報告されています(Khairunnisa & Gamal, 2021)。

反射率を抑えることで映り込みストレスを軽減

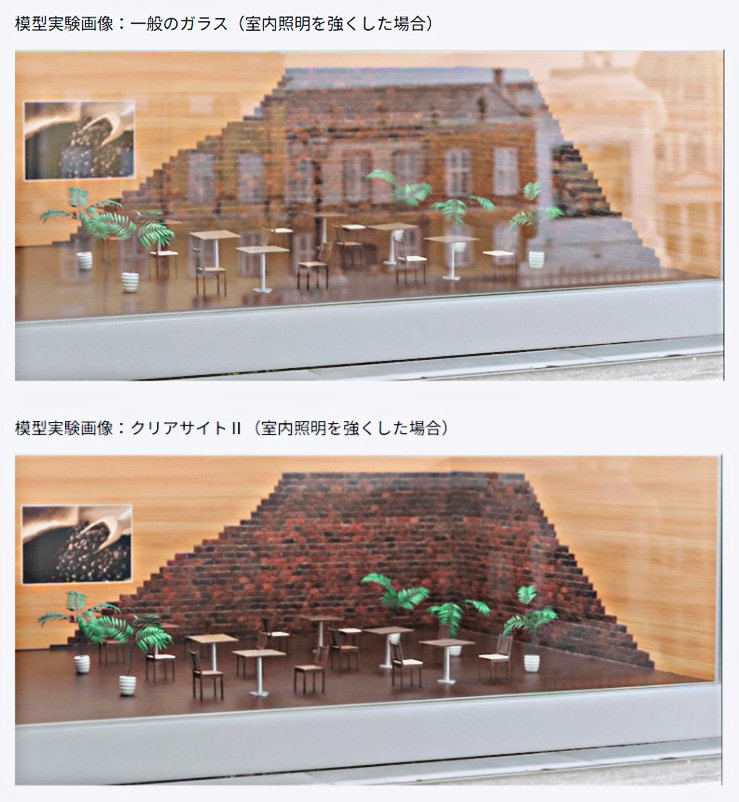

ガラスは透明性だけでなく、反射率の高さも視認性に影響します。反射が強いと、外光や照明が映り込み、中が思った以上に見えづらくなってしまうのです。こうした課題を解決するのが低反射ガラスの技術で、AGC株式会社が提供する「Clearsight Ⅱ」などは、その一例として挙げられます。

具体的なガラス技術の進歩:低反射から調光まで

低反射ガラスの仕組みとメリット

低反射ガラスは、特殊コーティングを表面に施すことで光の反射を抑え、透過率を高めています。通常のガラスでは人や風景が映り込んでしまいますが、低反射ガラスを使えば“まるでガラスがないように”内部や陳列物をクリアに見せられます。これによって商品ディテールや店内の雰囲気がしっかり伝わり、消費者が遠目からでも興味を持つ機会が増えるのです。

調光ガラスによる“視線コントロール”

ガラスの技術はさらに進化し、通電による透過率の変化(いわゆる“調光ガラス”)が実用化されています。必要に応じてガラスを透明・半透明・不透明に切り替えられるため、店舗内のイベント時や夜間など、シーンに合わせた“見せ方”の制御が可能です。たとえば日中は透明度を上げて集客し、混雑を避けたい時間帯や閉店後には曇りガラス状態にするといった柔軟な演出が期待されます。

人間の心理的メカニズムと視認性

ここからは、なぜ視認性の高いガラスが人々を惹きつけるのか、その心理的背景を解説します。

認知的流暢性理論:見やすいほど心地よい

人間は、簡単に理解できる情報を好む傾向があります。これを認知的流暢性(cognitive fluency)と呼びます。高い透明度・低い反射率のガラスは、外から店内を見る際の“障壁”を減らし、視覚情報の処理をスムーズにします。

研究でも「内部がハッキリ見える店舗ほど魅力度が向上し、接近行動が促される」(Kalantari et al., 2022)ことが示されており、これは認知的流暢性が高まったことでポジティブな感情が生まれた結果と考えられます。

情報フォレージング理論(IFT):効率的な探索のための“手がかり”

生物学や認知科学の分野で提唱される情報フォレージング理論(Information Foraging Theory, IFT)によれば、人は効率よく有用な情報を得るために、“情報の香り”がする方向へ自然と動くとされます(Gath-Morad et al., 2024)。視認性の高いガラス越しに「どんな商品があるのか」「どのような空間なのか」がひと目で分かれば、それだけ“情報の香り”が強くなり、人々は迷いなく足を進めやすくなるのです。

見かけの安定性(Serial Dependence):継続的な好印象の形成

私たちの視覚システムは、「過去に見たもの」を参照して現在の見え方を安定化させるSerial Dependenceという現象をもっています(Manassi & Whitney, 2022)。これを店舗ファサードに当てはめると、毎回同じようにクリアな視界が得られる空間は「安定した印象」を与え、リピーターを増やす要因になるかもしれません。

一貫して良好な視認性を提供し続けることで、消費者の頭の中で「このお店はいつ行っても見やすい」「安心して買い物できる」というポジティブなイメージが蓄積される可能性があります。

経済効果:賃料・売上・ブランド価値への影響

視認性向上によって消費者の来店意欲が高まり、売上や賃料が上昇するという研究結果がいくつも報告されています。たとえば、ショッピングセンター内で立体的視認性の高い店舗ほど賃料が高くなる(Khairunnisa & Gamal, 2021)という実例は、視認性が大きな付加価値として認識されている証拠と言えるでしょう。

また、クリアなガラス越しにブランドイメージや商品の魅力を直接伝えられるため、ブランディング面でも優位に働きます。特にアパレルやジュエリー、高級車などの分野では、「高級感」「こだわり」を空間演出とともに打ち出すことが可能です。

導入時の留意点と今後の展望

プライバシーと安全性のバランス

視認性を高めることはメリットばかりではなく、プライバシーや防犯上のリスクが増す可能性もあります。店舗や施設の種類によっては、必要に応じて調光ガラスやブラインド、部分的な意匠ガラスで視線をコントロールする仕組みが求められます。また、衝突防止(特に鳥や乳幼児)、飛散防止、メンテナンスの手間など、ガラスならではの課題にも注意が必要です。

技術革新がもたらす未来

低反射ガラスや調光ガラスをはじめ、建築ガラスの技術は今後さらに進化すると見込まれます。AR(拡張現実)やデジタルサイネージとの組み合わせにより、単なる“壁”ではなく、情報表示や演出効果を担うインタラクティブなメディアとして発展する可能性もあります。 こうした新技術が普及すれば、空間デザイナーや店舗オーナーは「誰に、何を、どのタイミングで見せるのか」をより柔軟に設定できるようになるでしょう。

おわりに

建物や店舗の「見え方」を科学的に捉えると、そこには人間の心理特性が大きく関わっていることが分かります。ガラスを通して空間の中身がクリアに見えるだけで、人は安心し、興味を抱き、次の行動へと踏み出しやすくなる――これは認知的流暢性や情報フォレージング理論、さらには連続性の場(Serial Dependence)などの視点からも説明可能です。

そして現在、低反射ガラスのような技術が普及し、ガラスを「ただの透明板」ではなく「情報をコントロールする装置」として活用できる時代を迎えました。店舗や施設において、視認性は大きな価値を持ち、売上やブランドイメージ、さらには不動産価値にまで波及する可能性があります。

空間デザインにおける「ガラスの活用」は、今後も進化し続けるでしょう。視認性という切り口から、より豊かな人間の行動と心理を引き出す空間づくりが、私たちの身近なところから始まっています。

【参考文献】

Gath-Morad, M., Gr?bel, J., & Steemers, K. (2024). The role of strategic visibility in shaping wayfinding behavior in multilevel buildings. Scientific Reports, 14(1), 3735.

https://doi.org/10.1038/s41598-024-53420-6

Kalantari, S., Xu, T. B., Govani, V., & Mostafavi, A. (2022). Analyzing the effects of storefront window display transparency on perceived store attractiveness and approach behavior. Journal of Retailing and Consumer Services, 69, 103080.

https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103080

Khairunnisa, N. A., & Gamal, A. (2021). Correlation of 3 dimensional visibility value to rental price among retail unit in shopping centers. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 673(1), 012025.

https://doi.org/10.1088/1755-1315/673/1/012025

Manassi, M., & Whitney, D. (2022). Illusion of visual stability through active perceptual serial dependence. Science Advances, 8(2), eabk2480.

https://doi.org/10.1126/sciadv.abk2480

著者:シュガー先生(佐藤 洋平・さとう ようへい)

博士(医学)、オフィスワンダリングマインド代表

筑波大学にて国際政治学を学んだのち、飲食業勤務を経て、理学療法士として臨床・教育業務に携わる。人間と脳への興味が高じ、大学院へ進学、コミュニケーションに関わる脳活動の研究を行う。2012年より脳科学に関するリサーチ・コンサルティング業務を行うオフィスワンダリングマインド代表として活動。研究者から上場企業を対象に学術支援業務を行う。研究知のシェアリングサービスA-Co-Laboにてパートナー研究者としても活動中。