サンルックス® T

注意事項・品質保証等

ガラスを安全に末永くお使いいただくために

ガラスを安全に末永くお使いいただくために、板ガラス製品全般に関係する注意事項をまとめました。

カタログをご利用になる際、是非ご確認ください。

また、各商品グループ・商品に特有の注意事項に関しては、各製品の「設計・施工上のご注意」でも詳細にご説明しています。

併せてご確認をお願いいたします。

ガラスが破損しますと、ガラスの破片で人が重傷を負ったり、時には死亡したりする場合があります。 ガラス周辺の設計に際しては、破損事故の危険性を最小限にするため、「ガラスを安全に末永くお使いいただくために」をご確認ください。

警告マークを付した項目は、ガラス破損などによる事故防止のために、特に重要な事項が説明されています。必ずご一読いただきますようお願いいたします。

注意マークを付した項目は、商品の劣化などを防止するための品質保持に関する事項が説明されています。

ガラスの品種・呼び厚さ・納まりのご設計にあたっては、下記事項をご考慮ください。

- ・商品仕様を十分ご確認の上、商品を選択してください。

- ・省エネ・安全・防火・意匠など、求められる機能からガラスの「品種」をお選びください。

- ・ガラスの使用部位・寸法などの条件から、必要な技術検討を実施いただき「呼び厚さ」をお選びください。

- ・呼び厚さ・最大寸法などの品揃えは、ガラスの品種ごとに異なりますので、商品の「ラインナップ」「バリエーション」欄および「製品の種類と寸法一覧表」の最大・最小、規格寸法を今一度ご確認ください。

- ・ガラスを安全に末永くお使いいただくため、「納まり」などガラス周辺のご検討も合わせてお願いいたします。

- ・商品の仕様によって、その商品独自のご注意のみならず、商品を構成するガラス素板それぞれのご注意にも併せて配慮いただく必要があります。

設計上のご注意

ガラスの強度検討

外力によるガラスの破損を防止するために、必要に応じて次の(1).(5)の強度検討を実施の上、ガラスの品種・呼び厚さをご選定ください。

- (1)風圧に対する強度検討

例えば、窓や外部ドアなど、風圧を受ける部位にガラスを使用される場合は、強風によるガラスの破損を防止するため、耐風圧強度をご検討の上、ガラスの品種・呼び厚さをご選定ください。〈技術資料編4- 1参照〉

- (2)衝撃に対する強度検討

例えば、住宅のテラス窓・学校の窓・公共施設の玄関ホールなど、人体または飛来物による衝撃が予想される部位にガラスを使用される場合は、ガラス破損による事故を防止するために、「所定の衝突力に対して割れないガラス」または「割れても安全なガラス(合わせガラス、強化ガラス)」をご選定ください。〈技術資料編4- 3・4- 4・4- 5参照〉

- (3)傾斜面でガラスを使用する際の強度検討

例えば、トップライトや傾斜面の窓など、垂直以外の角度でガラスを使用される場合は、風圧・積雪荷重・ガラス自重の組み合わせによるガラスの破損を防止するため、特別な強度検討を実施の上、ガラスの品種・呼び厚さをご選定ください。また、万一破損した場合のガラス破片落下による事故を防止するため、合わせガラスの使用・飛散防止フィルム貼付・網入板ガラスの使用など、落下防止措置を必ず講じてください。〈技術資料編4- 2参照〉

- (4)特殊な荷重を受ける場合の強度検討

例えば、棚板や床など、特殊な集中荷重を受ける部位にガラスを使用される場合は、特殊支持条件のもとでの強度検討を実施の上、ガラスの品種・呼び厚さをご選定ください。また、床材としてガラスを使用される場合は、ガラス破損時の人体落下事故を防止するため、必ず強化合わせガラスをご選定いただき、万一、ガラスが1枚破損した場合でも、非破壊のガラスで設計荷重に耐えられるようにご設計ください。〈技術資料編4- 2参照〉

- (5)水圧に対する強度検討

例えば、水槽やプールののぞき窓のように、長期にわたって水圧を受ける部位にガラスを使用される場合には、万一のガラス破損時でも二次的損害を防止できるように特別な考え方に基づく強度検討を必ず実施の上、ガラスの品種・呼び厚さをご選定ください。〈技術資料編4- 8参照〉

熱割れを防止するための検討

例えば、熱線吸収板ガラス・熱線反射ガラスなどの日射吸収率の高いガラス、網入板ガラス・呼び厚さの厚いガラスなどのエッジ強度の比較的小さいガラスを使用される場合、網入板ガラスを用いた複層ガラスなど※を使用される場合は、日射によるガラスの熱応力破壊(熱割れ)を防止するため、熱割れ強度をご検討の上、ガラスの品種・呼び厚さ・窓枠の種類・窓枠への納まり・カーテンやブラインドの種類などをご選定ください。

また飛散防止や遮熱・遮光などの機能を持ったフィルムなどを貼る場合は、必ずフィルムメーカーにて熱割れ計算を行ってください。

- ※

- ・熱線反射ガラスと網入板ガラスを用いた合わせガラス・複層ガラス

- ・Low-Eガラスと網入板ガラスからなるサンバランス

- ・フロート板ガラスと網入板ガラスからなる複層ガラス〈技術資料編4-6参照〉

地震時のガラス破損を防止するための納まり検討

地震時の建物の変形(層間変位)によって窓枠が変形する場合、はめ込み枠とガラスとのエッジクリアランスによって変形を吸収して、ガラスの破損を防ぎます。窓枠の変形量に対して十分なエッジクリアランスを確保してください。〈技術資料編4- 7参照〉

日本建築学会ではエッジクリアランスなどの標準的な寸法について、「建築工事標準仕様書17番ガラス工事(JASS17)」に基準を定めています。〈総合カタログ商品編第15章「板ガラスの納まり寸法標準」参照〉

また、硬化性パテを用いたグレイジングでは、はめ込み枠とガラスとの変形を拘束して破損の原因となります。弾性シーリング材、またはグレイジングガスケットによるグレイジングをご採用ください。

雨水などによるガラスの品質低下を防止するための納まり検討

網入・線入板ガラス、複層ガラス、合わせガラスを使用される場合には、雨水などによる下記の品質低下を防止するため、止水性・排水性が確保できる納まりとしてください。特に、ガラス小口を露出するような納まりや、水抜き孔のないサッシ、ビード、ガスケットの使用は避けてください。〈「板ガラスの納まり」および各商品の「設計・施工上のご注意」参照〉

- (1)網入・線入板ガラス→線材が錆びてエッジ強度を低下させ、錆割れや熱割れの原因となります。

- (2)複層ガラス→封着材が劣化して中空層内結露の原因となります。

- (3)合わせガラス→特殊フィルムが劣化して白濁(白っぽく変色する)や膜剥離の原因となります。

ガラスの加工に関するご注意

- (1)切り欠き加工、孔明け加工

切り欠き・孔明け加工をすると、切り欠きの入り隅部・孔部の強度が著しく低下する場合があります。外力のかかる部位にはご使用にならないでください。やむを得ずご使用になる場合は、強化ガラス・強化合わせガラスなどをご使用ください。

- (2)フロスト加工

フロート板ガラスの表面をフロスト加工すると曲げ強度は型板ガラスと同程度の水準に低下します。耐風圧設計にあたっては、型板ガラスの強度係数を用いてください。

- (3)強化加工、倍強度加工、合わせ加工、複層加工

ガラスの品種によって、加工できないものがあります。

〈テンパライト〉(強化)〈HSライト〉(倍強度)〈ラミセーフ〉(合わせ)〈ペアガラス〉(複層)の各商品ページをご覧ください。

その他のご注意

- (1)水掛かり部分にガラスをご使用になる場合

噴水、浴室、冷却塔周辺など、ガラス表面で水分の濡れと乾燥が繰り返されるような部位に使用しますと、ガラスからの溶出成分と空気中の炭酸ガスが反応固着するなどして、ガラス表面を白濁させてしまいます。固着物を取り除くためには、表面を機械的に研磨するしか方法はなく、状態によっては取れなくなる場合もあります。

- (2)ガラスを傾斜面でご使用になる場合

トップライトなどでガラスを傾斜面で使用する場合、夏場日中など太陽高度の高い時間帯の日射が、水平に近い角度で反射した場合、周囲の人の目に入り眩しさを感じさせる可能性があります。太陽の反射光が周囲の建物などに影響を与える場合、設計段階からメーカー、施工業者とも相談の上、周辺の迷惑にならないよう、ご検討いただくようお願いいたします。なお、AGCアメニテック(株)では、反射光軌跡シミュレーションを有料でお受けしております。〈技術資料編9- 1参照〉

- (3)その他の特殊なご使用方法については、その都度安全性をご確認ください。

施工上のご注意

納まりの確認

施工されるガラス品種・呼び厚さに適した納まりになっているかどうか、下記事項に関してご確認をお願いします。〈「板ガラスの納まり」、各商品の「設計・施工上のご注意」、「板ガラスの納まり寸法標準」参照〉

- (1)ガラス品種に応じた構法となっているかどうか。

- (2)所定のかかりしろ、クリアランスが確保できているかどうか。

- (3)セッティングブロック、バックアップ材、シーリング材、グレイジングガスケットなどが適切に選定されているか。

採寸・ご発注

次のガラスは現場切断が不可能または困難なため、正確な寸法で原寸発注をお願いします。

強化ガラス、倍強度ガラス、複層ガラス、合わせガラス、呼び厚さの厚いガラス(8ミリ以上)

切断、面取りなどをされる場合

- (1)ガラスは、できるだけきれいに切断(クリーンカット)してください。

- (2)糸面取りや切り口修正などでサンダーを使用する場合は、#120以上のできるだけ細かい番手のものをご使用ください。また、グラサード用ガラス、熱線反射ガラス、二辺支持のガラスなど、エッジ強度を確保するために特別な面取り加工を施してある製品の小口を損傷してしまった場合の修正は、当該面取り加工と同等の加工が必要となります。

はめ込み溝の確認

はめ込み溝内部に、地震時にガラスエッジに接触するビスなどの突起物がないかどうか、また、水抜き孔が塞がっていないかどうかをご確認ください。

養生

- (1)ガラスに「ガラス注意」などの貼り紙を貼る場合には、マスキングテープなどをご使用ください。でんぷん質系の糊は、ガラス表面剥離の原因になりますのでご使用にならないでください。

- (2)ガラスのはめ込み後、吹き付け材などの汚れが付くおそれのある場合には、塩ビシートなどをガラス面に張り付けて養生してください。

- (3)ガラスのはめ込み後、溶接火花がかかるおそれのある場合は、薄鋼板または合板などで必ず養生をしてください。溶接火花による傷は補修できません。

使用・メンテナンス上のご注意

ひび(クラック)の生じたガラスは放置しないでください。

ガラスに生じたクラックは、それが小さいものであっても強度を著しく低下させます。

クラックの生じたガラスは、手で軽く押したり、比較的弱い風が吹いただけで破損することがありますので、放置せずにできるだけ早い時期にガラスをお取り替えになることをお薦めいたします。また、ガラステーブル天板・強化ガラスドアの周辺部などの特殊な面取り加工を施したものを除いて、一般にガラスのエッジ部分は非常に鋭利で危険です。ガラスのお取り替えにあたっては、専門の工事業者様へご用命ください。

トップライトなどのガラスの上には、絶対に乗らないでください。

トップライトなどに使用されているガラスは、通常、人体による集中荷重に対する強度検討は実施されていません。例えば、トップライトガラスを清掃する際など、ガラスには絶対に乗らないでください。

網入板ガラスや合わせガラスを使用している場合でも絶対に乗らないでください。

ガラスの熱割れにご注意ください。

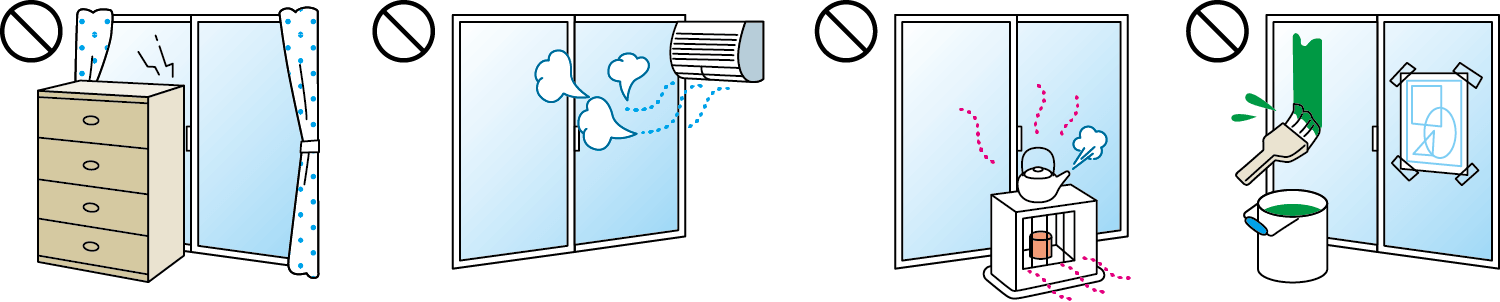

次のような行為は、ガラスの温度上昇や温度の不均一な部分が生じるため、「熱割れ」の原因となります。

- ・飛散防止や遮熱・遮光などの機能をもったフィルムを貼ること

- ・ガラス面に密接して物を置いたり、立て掛けたり、衣類、クッション類を干したりすること

- ・段ボール箱などを室内ガラス面に近づけて置くこと(一時的な仮置きも含む)

- ・ロッカーやパーティション、家具などをガラス面に近づけて設置すること

- ・カーテンやブラインドなどをガラスの全面もしくは一部に密接させること(束ねたときも)

- ・冷暖房の吹き出し空気や熱を直接ガラス面に当てたり、強い照明を当てること

- ・窓ガラスに紙などを貼ったり、ペンキなどをぬること

- ・窓ガラスに特殊な影を落とすこと(設計段階で考慮されたものを除く)

熱線反射ガラスの傷

熱線反射ガラスなどのコート面を、硬いものでこすると傷がつきます。一度ついた傷は補修ができませんのでご注意ください。

ガラス防煙壁の落下にご注意ください

ガラス防煙壁は、法令が定める定期的な点検において、き裂、破損、変形等がないことを確認することが求められています。地震等による大きな外力を受けた場合には、吊り棒が破断する可能性もありますので、定期的な点検の際には、ガラスの割れ・ヒビ等の外観異常だけではなく、ガラス列の傾きや化粧材の変形、シーリング材及びガスケット等の経年劣化についても、目視による点検を実施してください。

点検により異常が発見された場合には、速やかに補修、交換をお願いします。

点検内容については、総合カタログ商品編<第15章「設計・施工上のご注意・使用上のご注意」>をご参照ください。

次のガラスをご使用になる場合は、特にご注意ください。詳しくは各商品の「ご注意」欄を参照ください。

強化ガラス

強化ガラス(耐熱強化ガラスを含む)は、一部に破損が起こると応力のバランスがくずれて瞬間に全面破砕します。これにより、ガラスが脱落して開口部が開放状態となることがあります。また、ガラス表面の傷やガラス中の引張り応力層に残存する不純物の体積変化に起因し、外力が加わっていない状態で不意に破損することがあります。強化ガラス(耐熱強化ガラスを含む)の性質を十分ご理解の上、使用部位をご決定ください。また、必要に応じ、合わせガラス加工・飛散防止フィルム貼付などの飛散防止処理を講じてご使用ください。

〈「強化ガラスを安全にお使いいただくために」参照〉

倍強度ガラス

倍強度ガラスは、ガラス表面の傷やガラス中の引張り応力層に残存する不純物の体積変化に起因し、外力が加わっていない状態で不意に破損する可能性があります。

倍強度ガラスの性質を十分に理解の上、使用部位をご決定ください。

網入・線入板ガラス

網入・線入板ガラスをご使用になる場合、例えば、エッジを露出して使用したり、排水機構が機能しないなどの理由によって、雨水などがガラスエッジ部に滞留すると、エッジ部分の線材を錆びさせ、その体積膨張によってガラスエッジ付近に微小なクラック(ひび割れ)を生じさせることがあります。このクラックは、熱割れの原因になります。網入・線入板ガラスのご使用にあたっては、サッシの排水機構など納まりについて十分ご検討ください。また、グレイジングチャンネルなど、排水が難しい納まりでのご使用は、なるべくお避けください。AGCは、網入・線入板ガラス製品エッジ部全周に防錆処理を施しています。お客様がこれらの製品を切断されてご使用になる場合、切断した全てのガラスエッジ部に防錆処理を必ず施してください。

複層ガラス、合わせガラス

複層ガラス、合わせガラスを使用される場合には、雨水などによる下記の品質低下を防止するため、はめ込み枠下辺に水抜き孔を設けたり、弾性シーリング材によるグレイジングを行うなどして止水性・排水性を確保してください。また、ガラス小口を露出するような納まりは避けてください。

複層ガラス→封着材が劣化して中空層内結露の原因となります。夏の暑い時期には、Low-Eガラスの表面温度が上昇し、熱くなることがあります。

合わせガラス→特殊フィルムが劣化して白濁(白っぽく変色する)や膜剥離の原因となります。

ミラー・壁装ガラス・装飾ガラス

ミラー・壁装ガラス・装飾ガラスの一部などは、内装専用となっています。外装使用した場合、日射によって変退色・剥離・熱割れなどの品質低下を生じることがあります。また、内装に使用する場合でも、直射日光が当たる部分にはなるべくご使用にならないでください。

〈「設計・施工上のご注意」欄参照〉

ガラス施工店、販売店の皆様へ

- (1)強化ガラスおよび倍強度ガラスの注意すべき性質について、お客様に十分ご説明をお願いいたします。

- (2)使用予定部位をご確認いただき、必要に応じて飛散防止処理をお客様にお薦めしていただくようお願いいたします。

設計・施工上の注意

【サンルックスT】

- ・反射膜面は、必ず室内側にしてご使用ください。

- ・反射光が周辺の建物や交通に悪影響をおよぼす場合があります。設計時に十分ご検討ください。

- ・<サンルックスT>は反射膜面を金属や硬質プラスチックなど、硬いもので擦りますと傷がつくことがあります。この傷は補修できませんのでご注意ください。特に、クリーニングの際の、スクイージの金属部分がガラスに触れないよう、十分ご注意をお願いします。

- ・日射吸収率が他の板ガラスと比較して大きいため、条件によっては、熱割れ計算とそれに基づく十分な熱割れ検討が必要です。

- ・網入ガラスとの合わせガラスとして用いる場合、施工条件によっては、熱割れ計算に基づく十分な熱割れ検討が必要となります。

- ・ガラスの呼び厚さが異なると色調に多少の差が生じます。また、単板と合わせガラスが隣接する場合は、色調に顕著な差が生じることがありますので、ご注意ください。特に反射面を合わせガラスの特殊フィルム側にして合わせ加工した場合は、反射率がかなり低下します。

- ・強化ガラスや倍強度ガラスなどの熱処理加工をした製品は、熱処理加工をしない製品に対して、熱光学性能や色調にわずかな差が生じます(可視光透過率で1.2%上がります)。また、熱処理の影響により外観上のゆがみも生じますので、異なる加工種類のガラスを建物の同一面に混在させてご使用になる場合はご注意ください。

- ・設計上、反射映像がポイントとなる場合は、サッシを含めた映像の検討が必要となります。

- ・精度の高いサッシを使用し、特殊バックアップ材を用いるなど映像調整用の納まりとしてください。

- ・構造ガスケット構法では、ガラス周辺部を拘束してしまい、微調整も困難なため、美しい反射映像は期待できません。

- ・次のようなケースでは、反射光が周辺の建物や交通に影響を及ぼす場合があります。事前検討が必要な場合は、ご相談ください。AGCアメニテック(株)にて、反射光軌跡シミュレーションを有料で承っております。

- ・高速道路や鉄道などに面している場合

- ・凹面形状の壁面で使用する場合(焦点が高温になるおそれがあります。)

- ・傾斜面で使用する場合

- ・品種によって反射色、透過色が異なります。また、いずれの場合も若干色ムラなどが見られる場合があります。

- ・十分に管理された工程で製造された工業製品ですが、完全な平面ではありませんので、その反射像には若干のゆがみが生じます。

- ・保管、あるいは施工時にガラスに傷をつけると熱割れの原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

- ・保管にあたっては、雨や日射の当たらない風通しの良い室内に保管し、ビニールシートなどで覆い、汚れを防いでください。

- ・室外側に「非膜面表示シール」が貼られていますので、施工時には剥がしてご使用ください。

- ・養生膜を貼っておりませんので、ガラスのはめ込み後、反射膜の汚れや傷の防止を目的としたり、吹き付け材などの汚れが付くおそれのある場合には、フィルムの劣化や接着剤の残りなどの問題を考慮して塩ビフィルムなど良質のフィルムを貼り付けて養生してください。また、溶接火花がかかるおそれのある場合には、薄鋼板または合板などで必ず養生をしてください。

- ・プライマーが付着した場合、放置しておくと取りにくくなります。万一プライマーが付着した場合には、直ちにトルエンなどの溶剤で除去しその後水洗いしてください。

- ・テープののり残りや、ちり、ほこりなどの汚れが付いたまま放置すると、非常に除去しにくくなりますので、付着した場合は速やかに除去してください。

- ・バックアップ材は熱割れ防止上、発泡ポリエチレンなど断熱性の高いものをご使用ください。

- ・シーリング材は、JIS A 5758に規定する良質の弾性シーリング材(シリコーンシーラント、ポリサルファイドなど)をご使用ください。

- ・ビード類は、耐久性の高い良質のものをご使用ください。

- ・<サンルックスT>は、間欠生産品です。納期は、品種、数量などにより変わりますので、都度ご確認ください。

- ・反射膜は非常に薄い膜ですので消火活動などのガラスの破壊作業には支障ありません。

一般に、熱線反射ガラスによる反射映像は、遠方の建物の反射像を比較的遠い視点から見ることが多くなります。このため、わずかな歪みでもその影響は増幅され、反射映像は大きく歪んでしまいます。美しい反射映像を確保するためには、下記事項について総合的に対策を取る必要があります。

- ・サッシの取り付け寸法精度を高くする。

- ・特殊なバックアップ材などを用いて、ガラス自体の歪みを最小限とする。

- ・剛性の小さい呼び厚さ6ミリの反射ガラスは用いず、呼び厚さ8ミリ以上を使用する。

- ・映像調整のビューポイントを定めて、無理な調整は行わない。

詳細は「板ガラスの品種ごとの標準納まり」の「熱線反射ガラスの反射映像に対応する場合の標準納まり」をご参照ください。

- ・各種クリアランス・かかり代などの納まり寸法は、「板ガラスの納まり寸法標準」に準じてください。

●おことわり

- ・熱線反射ガラスの反射膜に、小さな点状の色抜け部分や色ムラのある場合があります。この欠点は製法上生じるものですが、これを皆無にすることは、非常に困難ですのでご了承ください。

使用上の注意

【サンルックスT】

- ・美しい反射像を保ち、その機能を長くお使いいただくためには、2.3ヵ月に1回程度のクリーニングを行ってください。

- ・汚れがひどい場合は中性洗剤で汚れを落とし、水洗いします。なお、グラスターなど砥粒の入った洗剤、酸性あるいはアルカリ性の強い洗剤を使用しますと、反射膜に悪影響がありますので避けてください。また、外壁、内壁のタイルや石などの洗浄の際、ガラスに洗剤が付着しないよう注意してください。

- ・冷暖房用の吹出し空気をガラス面に直接当てたり、ガラスに密着して厚手のカーテンを吊ったり、ロッカーなどの家具を置くと熱割れの原因となりますのでお避けください。

- ・ガラス表面に塗装したり、紙を貼ると熱割れや反射膜の劣化(変色、剥離など)の原因となりますのでおやめください。

- ・反射膜面を金属や硬質プラスチックなど、硬いもので擦りますと傷がつくことがあります。この傷は補修できませんのでご注意ください。特に、クリーニングの際に、スクイージの金属部分がガラスに触れないよう、十分ご注意をお願いします。

- ・カッターや金属製スクレーパーなどで汚れを除去するのは、おやめください。

- ・スパンドレル部へのご採用にあたっては、以下ご留意ください。

- ・酸性あるいはアルカリ性の度合いが強い雰囲気状態においては(例えば、酸性・アルカリ性ガスを発生させる吹付剤などの使用を含む)、結露水などの水を介在して電蝕現象が発生し、反射膜面が変質する可能性があります。

- ・結露水などを介在して反射膜面に薄い汚れの層が付着した場合、薄膜現象により変色して見えることがあります。

板ガラスの納まり寸法標準

日本建築学会では、建築工事標準仕様書・同解説 ガラス工事(JASS17)のなかで、不定形シーリング材構法、グレイジングガスケット構法について、耐震性などの性能について特記されていない場合における納まりの寸法標準を示しています。

ここでは、JASS17を基本にして、AGCの関連製品をご使用いただく際の各種クリアランス・かかり代の寸法をご提案するものです。

表内の数値を標準として、ガラスの製品精度・サッシの製作精度・施工誤差などを考慮し、なるべく余裕をもってご設計ください。

- (1)不定形シーリング材構法の納まり寸法標準

最も標準的な三方押縁で、中桟のない建具の場合の標準を示しています(四方押縁はこれに準じます)。

一方押縁・二方押縁の場合は、施工時に板ガラスのやり返しが必要となりますので、作業性を考慮して別途寸法を考慮してください。

- (2)グレイジングガスケット構法納まり寸法標準

板ガラスの品種ごとの標準納まり

前項で、はめ込み構法の中で代表的な不定形シーリング材構法とグレイジングガスケット構法(グレイジングチャンネル構法、グレイジングビード構法)について、ご説明して参りました。

ここでは、板ガラスの品種ごとの標準的な納まりについてまとめます。

■ フロート板ガラスの標準納まり

(1)不定形シーリング材構法

不定形シーリング材構法は、フロート板ガラスに最も適した納まりです。セッティングブロックは、硬度90°程度のエチレンプロピレンゴム(EPDM)を下辺に2個使用してください。住宅用などに用いる呼び厚さ6ミリ程度以下の比較的軽量な板ガラスには塩化ビニル(PVC)製のものも使用できます。セッティングブロックの長さなどの寸法は次の数値としてください。

セッティングブロックの長さω(cm)*1

ω≧2.5A(EPDMの場合)

ω≧4.2A(PVCの場合)

ここでA:ガラス面積(m2)

セッティングブロック断面の幅a

ガラスの呼び厚さ以上で、セッティングブロック断面の高さ以上としてください。

セッティングブロック断面の高さb

下辺エッジクリアランスおよびかかり代との関係から求めてください。

バックアップ材は、ポリエチレンフォーム、発泡ゴム、中空ソリッドゴムなどをご使用ください。

シーリング材は、JIS A 5758に適合する、シリコーン系またはポリサルファイド系の良質のものをご使用ください。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

(2)グレイジングチャンネル構法

住宅や簡易な集合住宅などでは、呼び厚さ6ミリ以下のフロート板ガラスに限り、グレイジングチャンネル構法による施工ができます。グレイジングチャンネルは、JIS A 5756に適合する良質のものをご使用ください。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

(3)グレイジングビード構法

簡易な建築物では、呼び厚さ6ミリ以下のフロート板ガラスに限り、グレイジングビード構法による施工ができます。グレイジングビードは、JISA 5756に適合する良質のものをご使用ください。グレイジングビード構法では、下辺にセッティングブロックの敷き込みが必要です。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

■網入・線入板ガラスの標準納まり

網入・線入板ガラスでは、線材の発錆によるエッジ強度低下にともなう熱割れ(錆割れ)を防止するため、できるだけ止水・排水性の高い納まりをご採用ください。AGCは、網入・線入板ガラス製品エッジ部全周に防錆処理を施しています。お客様がこれらの製品を切断されてご使用になる場合、切断した全てのガラスエッジ部に防錆処理を必ず実施してください。

(1)不定形シーリング材構法

止水・排水性に優れた不定形シーリング材構法は、網入・線入板ガラスに最も適した納まりです。AGCは、網入・線入板ガラス製品エッジ部全周に防錆処理を施しています。お客様がこれらの製品を切断されてご使用になる場合、切断した全てのガラスエッジ部分には防錆処理を必ず施してください。

サッシはJIS A 4706に適合する、排水機構を備えたサッシをご使用ください。〈 図1 参照〉

セッティングブロックは、硬度90°程度のエチレンプロピレンゴム(EPDM)を下辺に2個使用してください。住宅用などに用いる呼び厚さ6.8ミリの比較的軽量な板ガラスには塩化ビニル(PVC)製のものも使用できます。

セッティングブロックの長さなどの寸法は次の数値としてください。

- *1 セッティングブロックの長さの算出は、建築工事標準仕様書・同解説ガラス工事(JASS17)における計算式に基づき、簡易式にしています。

- *2 ビル用サッシなどでは、8φ以上の水抜き孔を推奨します。

セッティングブロックの長さω(cm)*1

ω≧2.5A(EPDMの場合)

ω≧4.2A(PVCの場合)

ここでA:ガラス面積(m2)

セッティングブロック断面の幅a

ガラスの呼び厚さ以上で、セッティングブロック断面の高さ以上としてください。

セッティングブロック断面の高さb

下辺エッジクリアランスおよびかかり代との関係から求めてください。

バックアップ材は、ポリエチレンフォーム、発泡ゴム、中空ソリッドゴムなどをご使用ください。

シーリング材は、JIS A 5758に適合する、シリコーン系またはポリサルファイド系の良質のものをご使用ください。ただし、酢酸系シリコーンシーリング材は、線材を腐蝕させるおそれがありますので使用しないでください。〈 図2 参照〉

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

(2)グレイジングチャンネル構法

止水・排水性に劣るグレイジングチャンネル構法は、網入・線入板ガラスの納まりとしては、好ましくありません。やむを得ない場合は、呼び厚さ6.8ミリの網入・線入板ガラスを、住宅や簡易な集合住宅などで使用する場合に限り、グレイジングチャンネル構法による施工ができます。

AGCは、網入・線入板ガラス製品エッジ部全周に防錆処理を施しています。防錆性能を更に高める方法として、ガラスエッジ部へのブチルテープ巻き付けがあります。ブチルテープ巻き付けをご希望の場合は、ご相談ください。お客様がこれらの製品を切断されてご使用になる場合、切断した全てのガラスエッジ部に防錆処理を必ず施してください。

サッシはJIS A 4706に適合する、排水機構を備えたサッシをご使用ください。

グレイジングチャンネルは、JIS A 5756に適合する良質のものをご使用ください。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

(3)グレイジングビード構法

簡易な建築物では、呼び厚さ6.8ミリの網入・線入板ガラスに限り、グレイジングビード構法による施工ができます。

AGCは、網入・線入板ガラス製品エッジ部全周に防錆処理を施しています。お客様がこれらの製品を切断されてご使用になる場合、切断した全てのガラスエッジ部分には防錆処理を必ず施してください。

サッシはJIS A 4706に適合する、排水機構を備えたサッシをご使用ください。

グレイジングビードは、JIS A 5756に適合する良質のものをご使用ください。

グレイジングビード構法では、下辺にセッティングブロックの敷き込みが必要です。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

(4)小口の露出

小口を露出するような納まりは、線材の発錆の原因になりますので、お避けください。

■ 複層ガラスの標準納まり

複層ガラスの封着部が高温多湿な状態や紫外線にさらされると、封着材の劣化によって中空層内結露が発生するおそれがあります。できるだけ止水・排水性の高い納まりをご採用ください。

また、封着部を紫外線から保護するために、所定のかかり代を確保してください。〈 図3 参照〉

(1)不定形シーリング材構法

止水・排水性に優れた不定形シーリング材構法は、複層ガラスに最も適した納まりです。サッシはJIS A 4706に適合する、排水機構を備えたサッシをご使用ください。セッティングブロックは、硬度90°程度のエチレンプロピレンゴム(EPDM)を下辺に2個使用してください。

セッティングブロックの長さなどの寸法は次の数値としてください。

セッティングブロックの長さω(cm)*1

ω≧2.5A

ここでA:ガラス面積(m2)

セッティングブロック断面の幅a

ガラスの厚さ以上で、セッティングブロック断面の高さ以上としてください。

セッティングブロック断面の高さb

下辺エッジクリアランスおよびかかり代との関係から求めてください。

バックアップ材は、ポリエチレンフォーム、発泡ゴム、中空ソリッドゴムなどをご使用ください。

シーリング材は、JIS A 5758に規定する耐久性区分9030に適合するシリコーン系、またはポリサルファイド系の良質のものをご使用ください。

ただし、酢酸系シリコーンシーリング材は封着材へ悪影響を及ぼす場合がありますので使用しないでください。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

- *1 セッティングブロックの長さの算出は、建築工事標準仕様書・同解説ガラス工事(JASS17)における計算式に基づき、簡易式にしています。

- *2 ビル用サッシなどでは、8φ以上の水抜き孔を推奨します。

(2)グレイジングチャンネル構法

止水・排水性に劣るグレイジングチャンネル構法は、複層ガラスの納まりとしては、好ましくありません。呼び厚さ6.8ミリ以下の素板で構成される複層ガラスを、住宅や簡易な集合住宅などで使用する場合で、かつ、孔明きグレイジングチャンネルなど排水性に配慮した特別なグレイジングチャンネルを用いる場合に限って、グレイジングチャンネル構法による施工ができます。

サッシはJIS A 4706に適合する、排水機構を備えたサッシをご使用ください。

グレイジングチャンネルは、JIS A 5756に適合する良質のもので、排水性に配慮したタイプのものを必ずご使用ください。〈 図5 図6 図7 参照〉

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

(3)グレイジングビード構法

呼び厚さ6.8ミリ以下の素板で構成される複層ガラスを、簡易な建築物で使用する場合はグレイジングビード構法による施工ができます。

サッシはJIS A 4706に適合する、排水機構を備えたサッシをご使用ください。

グレイジングビードは、JIS A 5756に適合する良質のものをご使用ください。

グレイジングビード構法では、下辺にセッティングブロックの敷き込みが必要です。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

(4)小口の露出

小口を露出したり、突き合わせなど、複層ガラスのエッジ部がサッシに呑み込まれない納まりは、封着部の劣化の原因になりますので、お避けください。

■ 合わせガラスの標準納まり

合わせガラスのエッジ部が長時間水に接すると、特殊フィルムが白濁したり剥離したりするおそれがあります。できるだけ止水・排水性の高い納まりをご採用ください。

(1)不定形シーリング材構法

止水・排水性に優れた不定形シーリング材構法は、合わせガラスに最も適した納まりです。サッシはJIS A 4706に適合する、水抜き機構を備えたサッシをご使用ください。セッティングブロックは、硬度90°程度のエチレンプロピレンゴム(EPDM)を下辺に2個使用してください。セッティングブロックの長さなどの寸法は次の数値としてください。合わせガラスの接着部に影響を及ぼすものがあります。

セッティングブロックの長さω(cm)*1

ω≧2.5A

ここでA:ガラス面積(m2)

セッティングブロック断面の幅a

ガラスの呼び厚さ以上で、セッティングブロック断面の高さ以上としてください。

セッティングブロック断面の高さb

下辺エッジクリアランスおよびかかり代との関係から求めてください。

バックアップ材は、ポリエチレンフォーム、発泡ゴム、中空ソリッドゴムなどをご使用ください。

シーリング材は、JIS A 5758に適合する、シリコーン系またはポリサルファイド系の良質のものをご使用ください。ただし、酢酸系シリコーンシーリング材は使用しないでください。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

- *1 セッティングブロックの長さの算出は、建築工事標準仕様書・同解説ガラス工事(JASS17)における計算式に基づき、簡易式にしています。

(2)グレイジングチャンネル構法

止水・排水性に劣るグレイジングチャンネル構法は、合わせガラスの納まりとしては、好ましくありません。

呼び厚さの合計が8ミリ未満の合わせガラスを、住宅や簡易な集合住宅などで使用する場合で、かつ、孔明きグレイジングチャンネルなど排水性に配慮した特別なグレイジングチャンネルを用いる場合に限って、グレイジングチャンネル構法による施工ができます。

サッシはJIS A 4706に適合する、排水機構を備えたサッシをご使用ください。

グレイジングチャンネルは、JIS A 5756に適合する良質のもので、できるだけ排水性に配慮したタイプのものをご使用ください。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

(3)グレイジングビード構法

呼び厚さの合計が8ミリ未満の合わせガラスを、簡易な建築物で使用する場合はグレイジングビード構法による施工ができます。

サッシはJIS A 4706に適合する、排水機構を備えたサッシをご使用ください。グレイジングビードは、JIS A 5756に適合する良質のものをご使用ください。グレイジングビード構法では、下辺にセッティングブロックの敷き込みが必要です。

各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。

(4)小口の露出

小口を露出する納まりは、特殊フィルムの劣化の原因になりますので、お避けください。

■ 熱線反射ガラスの反射映像に対応する場合の標準納まり

一般に、熱線反射ガラスによる反射映像は、遠方の建物の反射像を比較的遠い視点から見ることが多くなります。このため、わずかな歪みでもその影響は増幅され、反射映像は大きく歪んでしまいます。

. 反射映像の歪みの要因と対策

(1)ガラス自体の歪み

- ・AGCの熱線反射ガラス(サンルックスT)は、品質管理されたフロート板ガラスを用いた平面性に優れたガラスですが、厳密にはわずかながら、表面の凹凸、全体的な反り、ねじれを有しています。この影響は、呼び厚さが厚いガラスのほうが比較的少なくなります。また、ガラス面積に対して呼び厚さが薄い場合は、ガラス自体の剛性が小さいため、施工時の歪みが生じやすくなります。

- ・美しい反射映像を得るためには、呼び厚さ8ミリをご使用になるようお薦めします。強化ガラスや倍強度ガラスでは、熱処理加工時の歪みによって反射映像は極端に歪みます。また、複層ガラスでは、中空層に密閉された空気が気圧や温度の変化で膨張収縮することによって歪みが生じます。

強化ガラスや倍強度ガラス、複層ガラスの反射映像歪みはガラス特性によるものなので、解消することはできません。

(2)施工によるガラスの歪み

- ・熱線反射ガラスは反射映像の観点から見ると、わずかな外力でも大きな歪みをもたらします。

- ・施工による歪みを最小限に抑えるために、「ガラスをそっと軽く自立させた状態」のまま施工することが重要です。〈 図8 参照〉

(3)サッシによる影響

- ・壁面全体の平面精度を確保するためのガラスの位置決めは、一般的には取り付け済みのサッシ部材を定規に利用します。したがって、サッシ自体の取り付け精度が良くないと、ガラス1枚ごとには美しい反射映像を確保できたとしても、隣接するガラス同士の映像がつながらず、壁面全体として美しい反射映像を得ることはほとんど不可能になります。精度の高いサッシの取り付けをお願いします。〈 図9 図10 参照〉

. 標準的な納まり

- ・ガスケット類は、ガラス周囲部を拘束してしまうため反射映像調整には対応できません。不定形シーリング材構法を用います。

- ・セッティングブロックは、硬度90°程度のエチレンプロピレンゴム(EPDM)を下辺両端から1/6の位置に2個使用してください。(映像調整の際、ガラスをバランスよく移動させるため、一般の板ガラスの場合と位置が異なります。)

- ・セッティングブロックの長さなどの寸法は次の数値としてください。

セッティングブロックの長さω(cm)*1

ω≧2.5A

ここでA:ガラス面積(m2)

セッティングブロック断面の幅a

ガラスの厚さ以上で、セッティングブロック断面の高さ以上としてください。

セッティングブロック断面の高さb

下辺エッジクリアランス、および、かかり代との関係から求めてください。

- ・映像調整時のガラスの移動を容易にするため、セッティングブロックの上に、テフロンシートなどを置くことをお薦めします。

- ・バックアップ材は、映像調整用に開発された硬軟二重構造のバックアップ材のご使用をお薦めします。

- ・シーリング材は、JIS A 5758に適合する、シリコーン系またはポリサルファイド系の良質のものをご使用ください。

- ・各種クリアランス、かかり代の寸法については、「板ガラスの納まり寸法標準」をご参照ください。映像調整でガラスの出入りを調整した後でも十分なシーリング幅が確保できるよう、サッシ溝幅はできるだけ余裕を持たせてください。

- *1 セッティングブロックの長さの算出は、建築工事標準仕様書・同解説ガラス工事(JASS17)における計算式に基づき、簡易式にしています。

. 映像調整の方法

- ・映像調整には大きく2通りの考え方があります。「どの位置から見てもそこそこ美しく見える」ようにするか、「ある特定のビューポイントから見た映像だけを美しくして、他の位置からの映像はあきらめる」かです。どちらも一長一短がありますので、十分ご検討ください。

- ・前者の場合は、ガラスの仮施工が終わった段階で、全体をいくつかの視点から観測し、1枚の中で反射映像が極端に歪んでいるガラスだけ、「そっと軽く自立させた状態」に置き直します。この方法ですと、隣接するガラス同士の映像が必ずしもつながりませんが、すべてのガラスが最も自然な状態で施工されるため、例えば、移動しながら眺めた場合でも、映像の乱れは比較的小さくなります。

- ・後者の場合は、まず特定のビューポイントを1ヵ所だけ定めます。そして、仮施工の終わった壁面全体を観測して、上下左右に隣接するガラスの映像をできる限りつなげていくことになります。この場合は、ガラスとサッシ枠の面クリアランスなどに詰め物などをしながら強制的にガラスを変形させることになるため、特定ビューポイントからは美しい映像が得られますが、ビューポイントを少し外れると途端に映像は乱れます。また、移動しながら眺めると映像が極端に乱れます。

- ・なお、映像調整作業はガラス施工後に、別途時間をかけて行います。ガラス施工店では、映像調整工事費を別途有料とされていますので、ご予算をご検討になる際には、ご考慮ください。